Figur, Körper, Linie, Raum

Hella Berent

«lst dir schon mal aufgefallen», zitiert Hella Berent Rolf Dieter Brinkmann, «wie irrsinnig zerstückelt die Gegenwart ist, wenn man einen Augenblick auseinandernimmt in seine einzelnen Bestandteile und sie dann neu zusammenstülpt?»1 Daß die 1948 geborene bildende Künstlerin sich auf den Schriftsteller des Jahrgangs 1940 bezieht, dürfte in einer geistig-geographischen, in einer mentalen Verwandtschaft begründet liegen. Beide haben in Italien gelebt, Hella Berent fühlt sich ideell, wenn nicht gar existentiell dorthin gezogen, beide waren Villa-Massimo-Stipendiaten; Brinkmann war Wahl-Kölner2, und für Hella Berent ist die rheinische Kunst-, Künstlermetropole «die südlichste Stadt Deutschlands».3 Sicherlich resultiert diese ‹Verwandtschaft› aus einer Kunstauffassung, in der die Gattungen Wort und Bild (et vice versa) unabdingbar zusammengehören, mehr noch: in der die Kunst, die Künste elementarer Bestandteil des Lebens sind. Der Vogel fliegt nicht weiter, ein Aquarell von 1980, in dem dieser Titel in das Bild integriert ist, dient Helmut Frielinghaus als Beleg: «Das Wort ist Bestandteil des Bildes. Wir, unsere Gedanken und Empfindungen, reagieren auf beides.»4 Bild und Wort waren in der früheren Arbeit von Hella Berent untrennbar miteinander verbunden, und wenn sie in den achtziger Jahren begonnen hat, die Worte in Büchern und Katalogen für sich wirken zu lassen, so stellen sie dennoch Sprach-Bilder, Sprach-Zeichnungen dar. Für ihre Affinität zum Buch mag das Beispiel ihrer Zeichnungsbücher aus in Italien entdecktem, speziell für Gerichtsakten gefertigtem und gebundenem Seidenpapier gelten: diese Papiere ließ sie für ihre Zwecke zu Büchern binden, bevor sie sie — quasi als Raum — füllte mit Linie, mit Figur, mit Farbe.

Der Raum nimmt in der Arbeit, im Denken von Hella Berent die zentrale Bedeutung ein: Ihr Raum ist sowohl Mikro- als auch Makrokosmos, der Geist des Individuums ist ebenso Raum wie dessen Körper, Raum ist aber auch der jeweilige Ort, an dem sich Geist und/oder Körper aufhalten; das können unterschiedliche Orte sein. Nie ist eine Grenze, ein Ab-Schluß sichtbar. Universum, Kosmos wären dafür zu verwendende Begriffe, hätten sie seit längerer Zeit nicht eine so schale, den Terminus Esoterik verkehrende ‹Definition› erhalten. Biographie und künstlerische Tätigkeit, bewußter ständiger Ortswechsel und Arbeit gehen miteinander einher: «Als ich 1977 das erste Mal mein eigenes Atelier hatte, das erste Mal allein an einem Ort lebte, in Italien, hat der Raum an diesem Ort eine Ubersetzungsbedeutung bekommen, eine Wechselbeziehung vom Körper zum Außen.»

Zwangsläufig zitiert sich der ‹ursprüngliche Raum› aus Psychologie und Philosophie herbei, der den Dualismus von Außen- und Innenraum aufhebt. Weite, Höhe und Tiefe, also Distanzen, werden gleichermaßen als «zwar wirklich aufzeigbare Raumqualitäten» summiert, aber «dennoch ist der Raum nur eine Verwirklichungssphäre dieser in Wahrheit überräumlichen Innenwelt». Jede Raumgliederung und -orientierung ist zugleich schon Möglichkeit, nämlich «das innere Eingehen auf die um uns aufgetane Weite der Welt». Wie der Horizont schiebt sich die Ferne mit der raumlichen Bewegung immer weiter hinaus und hat mit der Zukunft Ähnlichkeit.5

Hella Berent spricht im Zusammenhang mit der Installation Mit dem Sternenzelt auf Augenhöhe (1980) von einem «gedanklichen kosmischen Empfinden», erfährt den «Himmel als Gewölberaum»; dieser Erfahrungsreichtum hebe letztlich die «Abgrenzung des individuellen Raums» auf, ohne daß sie sich selbst auflöse. Im Hamburger Katalog zur Ausstellung im Künstlerhaus (1980) hat sie verdeutlicht, wie sie sich diese Selbst-Erfahrung im Raum vorstellt: Rechts angeordnet steht über dem eingangs erwahnten Zitat von Rolf Dieter Brinkmann die Zeichnung Herz Dezember 1979 Begleitgefühl. Ihr gegenüber ist auf der linken Katalogseite die ‹Ganzheit des Menschen› ideogrammatisch skizziert: Die im ‹Körper› bereits vollzogene Kreuzung oder auch Verschmelzung der Impulse von rechter bzw. Iinker Gehirnhälfte, von Emotio und Ratio oder, wie sie es nennt, von «Bild und Geist» ist wiederum auf Herz Dezember 1979 Begleitgefühl fokussiert.6

Hella Berent schält sich «das Konzept aus meinem Leib» und achtet darauf, «daß die Haut unverletzt bleibt». Ihr «Raum birgt einen Grundriß, Bodenwinkel sind umgestülpte Hauskanten. Sie beginnen zu fließen. Sie sind mein Körper».7

Zum Körper als Vor- und Darstellungsform kam sie über das Phänomen Figur. Zeichnerisch sezierte sie sie quasi bis auf die Knochen, zerlegte sie in ihre Bestandteile, füllte, fühlte sie auf, fügte sie neu zusammen (Nach dem Afrika-Text von Jung gemacht, 1984). Figuration, Figur gaben ihr ‹Halt›. Diesen brauchte sie nicht mehr, als sich für sie, ab Mitte der achtziger Jahre, die begrenzenden Linien der Figur als Einengung herausstellten. Sie hatte begonnen, die Analyse-Partikel des psychischen Raums intuitiv in einen physischen Raum zu übersetzen.

Hella Berent nennt sich Zeichnerin. Sie sieht zwar in der eindeutigen Zuordnung die Gefahr, sich «in eine Konvention hineinzudefinieren», aus der sie die Linie jedoch herauslösen möchte. Für sie hat die Linie eine Energie, die sie nicht mehr an das Papier, an das Blatt als sekundärer Bildträger gebunden sehen, sondern in den Raum entlassen möchte. Das bedeutet: Zeichnung als offenes Feld, als grenzfreier Raum für Zeichen, als mikrokosmische Chiffren für einen ganzheitlichen Begriff — jenseits aller Moden. Einen Linienraum stellt sie sich mittlerweile geistig-künstlerisch vor, als Pendant dazu, nicht jedoch als Gegenposition, einen Schwarzraum.

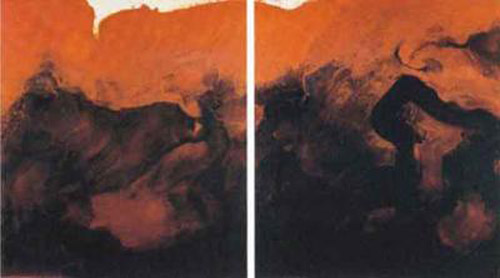

Mit der Ablösung der Figur als Eingrenzung schob sich der Horizont immer weiter hinaus. Er manifestierte sich ansatzweise in der (sogenannten Nicht-)Farbe Schwarz, auf die sich in der Folgezeit mehr und mehr konzentriert. In der ‹Zusammenarbeit› von Schwarz und Weiß (als Untergrund) reduzierte sich das Weiß immer mehr, dessen Felder wurden immer kleiner; die Linie als Raumdefinition zog sich zunehmend zurück. Innerhalb dieses Prozesses kam es, seit 1986, zu den Querrippenbildern, in denen sich aus vertikalen Mittelachsen herauswachsende horizontale Linien ergaben. Diese wiederum erforderten eine ‹Kontaktaufnahme› zwischen dem verbliebenen hellen, helleren Untergrund und den dunkleren, schwärzeren Feldern, die immer mehr «Raum gewannen». Aus diesem intuitiven Vorgehen formulierten sich die Zwischenräume als «Licht von hinten», wurden zu Lichtfeldern.

Um einen zu harten Kontrast zwischen Schwarz und Weiß zu vermeiden, legte Hella Berent dann bei ihren großen, 3,75 Meter hohen und 1,50 Meter breiten Papierbahnen blaue Flächen an, teilweise aquarellierte oder mit Tempera zum Leuchten gebrachte. Im Nachhinein erst begann sie, die schwarze Pastellkreide hineinzuarbeiten. Später kamen weitere Farben hinzu: Rot, Grün, etwa seit Herbst vergangenen Jahres. Doch die Hinzunahme dieser Farben zielte nicht auf Komposition, sondern war weiteres Mittel bei dem Versuch, den Raum zweidimensional zu fassen.

Auch die neu eingesetzten Farben haben, wie das aus dem Schwarz kommende Lichtempfinden, eine geographische, eine mentale Wurzel: der Süden, genauer vielleicht Italien. Dort, während ihrer langjährigen Aufenthalte in Florenz und Rom, hatte sie ja bereits, mit den Büchern, aquarelliertes Blau, Grün und Rot eingesetzt, ebenso in den aus Rom ‹mitgebrachten› Bahnen. Die psychische, die geistige Auseinandersetzung mit der ungeliebten mittel- und nordeuropäischen, vor allem aber der deutschen Mentalität, der sie eine exhibitionistische Individualitätssuche zuordnet, ließ physisch die Farbkontinuität wieder fließen.

Zwar hat Hella Berent das Schwarz, Anfang der 80er Jahre, aus ‹nördlichen› Regionen mitgebracht, aus New York, wo sie es nicht als glatte, sondern lichtdurchlässige Fläche entdeckte, aber in den südlicheren neu sehen gelernt. Unwissentlich mag ihre Intuition sie das Adornosche Diktum haben streifen lassen, nach dem das Ideal des Schwarzen inhaltlich eines der tiefsten Impulse von Abstraktion sei.8 Eine weniger philosophische und mehr kunsthistorische, letztendlich jedoch eigene Seh-Erkenntnis stellte sich ihr jedoch vor in der Malerei der Renaissance, beispielsweise in der von Caravaggio und dessen anfänglich spärlichem und später dann gegensätzlichem Hell und Dunkel. Besonders deutlich wird das Dunkel in der sakralen Architektur, in der Kirchenmalerei Italiens, durch die Präsenz bzw. das gezielte Ausnutzen höherer Lichtmengen. Hinzu kommt, daß in einer der religiösen Versenkung dienenden relativen Dunkelheit die Iris, durchaus auch das ‹innere Auge› sich öffnet, so mehr Licht, mehr Helligkeit einläßt und so ein «luzides Schwarz»9 zu produzieren vermag. Bei Hella Berents Schwarz kommt hinzu, daß es ein pigmentenes ist, dessen Partikel auf der Oberfläche liegen und in denen sich darauffallendes Licht bricht. So entsteht ein Zwielicht, das den zwei Dimensionen eine dritte hinzufügt (wenn es nicht bereits die dritte ist!) — und so räumlichen Charakter erhält, zum Raum per se wird.

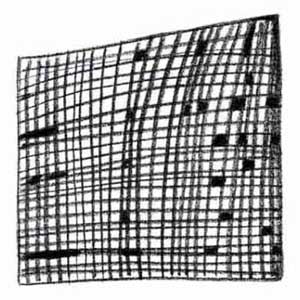

Auch in den neueren, seit Anfang dieses Jahres entstehenden Arbeiten von Hella Berent nimmt das Schwarz zusehends intensiveren Kontakt zueinander auf. Die sich zum (scheinbar unreinen) geometrischen Korpus gewandelte Figur, der räumlich gedachte Körper dehnt sich dahingehend kontinuierlich zum Lichtgebilde aus, das der Ganzheitsgedanke sich neu formiert in relativ kurz hintereinander liegenden Zeitabständen gezeichneten und intuitiv angeordneten Rasterquadraten: Köpfe. In ihnen wird ebenso wie in dem die Geometrie störenden, für dieses Heft gezeichneten (Titel-)Blatt die sich neuerlich herauskristallisierende Dominanz des Schwarz' erkennnbar.

Auch in den neueren, seit Anfang dieses Jahres entstehenden Arbeiten von Hella Berent nimmt das Schwarz zusehends intensiveren Kontakt zueinander auf. Die sich zum (scheinbar unreinen) geometrischen Korpus gewandelte Figur, der räumlich gedachte Körper dehnt sich dahingehend kontinuierlich zum Lichtgebilde aus, das der Ganzheitsgedanke sich neu formiert in relativ kurz hintereinander liegenden Zeitabständen gezeichneten und intuitiv angeordneten Rasterquadraten: Köpfe. In ihnen wird ebenso wie in dem die Geometrie störenden, für dieses Heft gezeichneten (Titel-)Blatt die sich neuerlich herauskristallisierende Dominanz des Schwarz' erkennnbar.Die Kontinuität als conditio sine qua non der Kunst, der Künste zeitigt sich, wo die schwarze Pastellkreide das Tempera-Blau zuzudecken beginnt wie in den vorantreibenden Phasen der großen Bahnen (Rom, April ...). Aus dem Pigmentschwarz hervorgegangen zeichnet sich ein Lichtteppich ab, der zum Lichtkörper, zum Lichtraum wird. Aus der Rauminstallation, die sich in der Arbeit von Hella Berent relativ bald abzeichnen sollte, wird über die die Ratio aufbrechende Anordnung auf der planen Fläche der mit dem Ganzheitsgedanken aufgefüllte Korpus sichtbar.

«Das Gehäuse wird zur Welt», schrieb Hanna Hohl 1984 im Katalog zur Ausstellung von Hella Berent in der Hamburger Kunsthalle, «in der die Kunst so notwendig ist wie das Leben.»10

Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 16, München 1991

© Detlef Bluemler und Zeitverlag (ehemals WB-Verlag, Weltkunst und Bruckmann [Text]);

für die Berent-Abbildungen: © Hella Berent

| Mi, 04.11.2009 | link | (2330) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |

Form im Zustand der Bewegung

Über K. R. H. Sonderborg

«Sonderborg, Jahrgang 1923 († 2008), tauchte vor knapp zehn Jahren in der Öffentlichkeit auf und wurde sofort beachtet, obwohl das, was er machte, alles andere als eingängig war. Es war weder tachistisch noch sonstwie einzuordnen, es war, zumindest von 1953 an, ganz singulär, prägte sich ein und war unverkennbar Sonderborg.»1 Diese Charakterisierung von Will Grohmann aus dem Jahr 1961 erhebt auch heute noch, 27 Jahre später und ein Jahr vor dem Ausscheiden Sonderborgs als ‹akademischer Anreger› an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, Anspruch auf Gültigkeit, beschreibt sie doch einen Maler-Zeichner, der trotz seiner kunsthistorischen Zuordnung zum Informel sich eine Eigen-Art bewahrt hat, die über weite Strecken aus dieser ‹Bedeutsamkeit des Formlosen› heraustritt wie sie auch Hinweis gibt auf eine aus den Ereignissen entstandene ‹Philosophie›. Sonderborgs Vita und Kunst entsprechen gleichermaßen dem Diktum von Bazon Brock, nach dem der Künstler jederzeit hinter seiner Arbeit sichtbar sein müsse.2

«Sonderborg, Jahrgang 1923 († 2008), tauchte vor knapp zehn Jahren in der Öffentlichkeit auf und wurde sofort beachtet, obwohl das, was er machte, alles andere als eingängig war. Es war weder tachistisch noch sonstwie einzuordnen, es war, zumindest von 1953 an, ganz singulär, prägte sich ein und war unverkennbar Sonderborg.»1 Diese Charakterisierung von Will Grohmann aus dem Jahr 1961 erhebt auch heute noch, 27 Jahre später und ein Jahr vor dem Ausscheiden Sonderborgs als ‹akademischer Anreger› an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, Anspruch auf Gültigkeit, beschreibt sie doch einen Maler-Zeichner, der trotz seiner kunsthistorischen Zuordnung zum Informel sich eine Eigen-Art bewahrt hat, die über weite Strecken aus dieser ‹Bedeutsamkeit des Formlosen› heraustritt wie sie auch Hinweis gibt auf eine aus den Ereignissen entstandene ‹Philosophie›. Sonderborgs Vita und Kunst entsprechen gleichermaßen dem Diktum von Bazon Brock, nach dem der Künstler jederzeit hinter seiner Arbeit sichtbar sein müsse.218 Jahre jung war der im dänischen Sonderborg/Åls geborene und in Hamburg aufgewachsene Kurt Rudolf Hoffmann, als er am 16. März 1942 nach eineinhalbjähriger Gestapo-Haft aus dem Konzentrationslager Fuhlsbüttel entlassen worden war. Der Haftgrund lautete: Anglophilie, staatsabträgliches Verhalten mit dem Ziel, Unruhe unter der Bevölkerung zu stiften. «Zwei Dinge», so erinnert sich der langjährige und gleichaltrige Freund Sonderborgs, der Maler und Kunstpublizist Hans Platschek, «hatten Jugendliche wie Kurt Rudolf Hoffmann zu diesem damals staatsfeindlichen Verhalten gebracht. Einmal waren ihnen die Aufmärsche, der Gleichschritt, der Hitlerjunge Quex, die zackige Redeweise der Wochenschausprecher ebenso zuwider wie überhaupt Uniformen und die Wehr- oder die Arbeitspflicht. Zum anderen übte der Jazz, zumal die Hot-Musik, einen derart nachhaltigen Einfluß aus, daß die Sicherheitsbehörden von einem ‹Bild sittlich-charakterlicher Verwahrlosung› sprachen. Die Jugendlichen nannten sich ‹Swings› [...]. Man begrüßte sich mit ‹Swing-Heil›; das ideale Leben war das ‹Lotterleben›, aus dem sich das Verbum ‹lottern› ableitete [...]. Er schien für dieses Leben schon deshalb prädestiniert, weil sein Vater, Kurt Hoffmann, Jazzmusiker war, Posaunist, unter anderem im Orchester Heinz Wehner.»3

Kurz vor der Entlassung Sonderborgs, der damals noch Hoffmann hieß, erging ein Schreiben Himmlers an Heydrich: «Anliegend übersende ich Ihnen einen Bericht, den mir Reichsjugendführer Axmann über die ‹Swingjugend› in Hamburg zugesandt hat. Ich weiß, daß die Geheime Staatspolizei schon einmal eingegriffen hat. Meines Erachtens muß aber das ganze Übel radikal ausgerottet werden. [...] Der Aufenthalt im Konzentrationslager muß länger, 2–3 Jahre sein. Es muß so klar sein, daß sie nie wieder studieren dürfen.»4

Zwar beschreiben diese Sätze einmal die Stimmung unter einem Teil der jungen Menschen dieser Zeit, wie sie zum anderen den Terror des nationalsozialistischen Regimes dokumentieren. Zitiert seien sie hier jedoch in erster Linie deshalb, weil deren Inhalt Ausgangspunkt für ein Leben wurde, das bis heute unter dem Synonym ‹Swing› firmiert, zu dem allerdings ein, vom Anarchischen bestimmtes, politisches Bewußtsein hinzukommen sollte, darin eingeschlossen ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. So mußte ein Denkvokabular entstehen, aus dem sich eine Kunst entwickelte, die permanent aus einem immer wachen Beobachtungszustand heraus die Ereignisse der Außenwelt durch einen Filter subjektiver Expressivität preßte.

Exemplarisch dafür, wie ungern Sonderborg seine Arbeit in kunsthistorische Laden eingeordnet sah und wie wenig er sich selbst festlegen wollte, mag seine — aus dieser Perspektive also nicht-anekdotische (und später immer wieder getane) — Äußerung gegenüber dem in den fünfziger, sechziger Jahren mit führenden Münchener Galeristen Otto Stangl sein: «lch kann nur soviel zu meinen Bildern sagen, daß ich weiß, daß ich sie gemacht habe, wo ich sie gemacht habe und wann ich sie gemacht habe.» Und, auf der anderen Ebene, nicht minder bezeichnend ist die außerhalb der Sonderborg zugeordneten ›Norm‹ expressiver, non-figurativer Notation gelegene, nahezu ›realistische‹ Darstellung eines Maschinengewehrs zu einer Zeit, in der eine Handvoll Terroristen unter dem Anspruch, die Welt, zumindest aber einen Staat verbessern zu wollen, ein ganzes Land in Atem zu halten vermochte. Besonders interessant ist dabei, daß es Sonderborg sehr wohl um ein Pamphlet gegen die «Perversität» sogenannter Friedenswerkzeuge ging und geht — entgegen den kunsthistorischen Auslegungen und Deutungen, es handele sich bei der ‹abgebildeten› Waffe doch mehr um die schnelle Umsetzung eines optischen Eindrucks (1977).5

Zunächst einmal absolvierte der junge Kurt Rudolf Hoffmann eine kaufmännische Ausbildung, nach deren Ende er als Einkaufsassistent einer Hamburger Exportfirma in die Sowjetunion ging, wo er als «Spaziergänger»6 den Krieg erlebte. Nach der Rückkehr erst ergaben sich intensivere Kontakte zur Kunst, sicherlich über den auch malenden Vater, primär jedoch wohl über den in der Nachbarschaft lebenden Maler Ewald Becker-Carus. Bei ihm, «der sehr merkwürdige abstrakte Bilder malte, die sich zwischen anthroposophischem Schwarm und strenger Stil-Ästhetik hielten»7, nahm er Privatunterricht. Ihm folgte das Studium an der Landeskunstschule Hamburg, das der Malerei und Grafik bei Willem Grimm und das des Textilentwurfs bei Maria May. Bereits während des Studiums, das ihn wegen seiner akademischen Ausrichtung sehr bald «langweilen» sollte, begann Sonderborg, meist in der Natur und bestärkt vom Vater, seinen Vorstellungen von Kunst gemäß zu arbeiten.

Bestimmt wurde das Hamburger Kunstklima damals primär von einem gegenständlichen Expressionismus, dessen ‹Väter› Emil Nolde und Edward Munch waren. Neben deren Anhängern hatte sich eine kleine Gruppe gebildet, die einer freieren Abstraktion huldigte und die ihren Ursprung in Rudolf Steiners theosophischem Denken hatte. Recht bald sollte Sonderborg sich davon in Richtung eines Umfeldes lösen, das ihn bis heute fasziniert und ihm Sujets bietet: zunächst einmal der große Strom Elbe und der Hamburger Hafen (1952) mit seinen (Kriegs-)Pontons, Schiffen und Kränen sowie die Geleise der Güterbahnhöfe, zu denen später die Metropolen und ihre Flughäfen kommen sollten.

Sonderborg erarbeitete schon früh ganze Schriften «aus bildnerischen Ideogrammen, eine Grammatik, ein Wörterbuch, das das Begriffliche und Verbale, mit deren vorgeformten Klischees wir unsere Wirklichkeit und die Erlebnisse in ihr beschreiben, beiseite schob und für innere Bewegung und wahrgenommene Sensationen eigene prägnante Zeichen erfand, die in eine neue Welt von Bildern hineinreichten, die etwas Ungesagtes und verbal auch Unsagbares durch bildnerische Spur anschaulich machten. Sie reichten von Abbreviaturen figuraler Bewegungen bis zu reinen, nur meditativ erfahrbaren Psychogrammen, Bewegung und Geschwindigkeit waren die Grundsensationen.»8

Bereits 1949 stand die erste (Gruppen-)Ausstellung an, im Hamburger Kunstverein, der sich, nach der im Hamburger Völkerkundemuseum 1950, dann 1951 eine weitere anschloß (dem Jahr, in dem er den Namen seiner Geburtsstadt annahm). Es folgte der beharrliche und sehr bald beachtete Versuch, die Grenze zwischen Chaos und Norm darzustellen, kompositorische Strenge, die ihm (und anderen, wie etwa seinen späteren ›informellen‹ Weggefährten Karl Fred Dahmen, K. O. Götz, Gerhard Hoehme, Bernard Schultze, Emil Schumacher, Fred Thieler und Hann Trier) als Fortführung des kriegerischen Gleichschritts erschienen sein mußte, mit rasant formulierter Spontaneität zu durchwirken, gleichwohl ihn, anders als etwa Schultze, der «die Technik, das Technische, das Glatte»9, solches eher betroffen machte, verunsicherte.10

So scheint die reine Zuordnung von Sonderborgs Malerei und Zeichnung zum lnformel problematisch. Er selbst ging 1982 gegen diese kunsthistorische Wertung an, indem er fragte, ob er überhaupt ein ‹informeller› Künstler sei11, also jemand, der nur nach dem Prinzip von Geschwindigkeit und Bewegung arbeite. Es kann nach diesen Kriterien allein, wie Werner Schmalenbach schreibt, «die Kunst eines so ausgezeichneten Künstlers wie Sonderborg nicht etikettiert werden. [...] Daß sie dem Tempo huldigt, ist offenbar. Aber das betrifft schließlich nicht den geistigen Inhalt der Bilder, sondern nur den Stil, in dem sich die geistige Beunruhigung hier äußert. Der ‹Gehalt› ist das Leben in jenem totaleren Sinne, der es verbietet, das ‹Geistige› abzuspalten und nach einem geistigen Gehalt überhaupt zu fragen.»12 Nach Schmalenbach besteht keinerlei Zweifel, daß es bei Sonderborg um Form geht.13 Es sind allerdings über die Ufer tretende Formen, die in ihrer Dynamik alle Abschottungen gegen den freien Fluß der Linien ignorieren. Es ist die Form, die bei Sonderborg explodiert. Die Splitter zeugen von ihrem einstigen Ursprung: dem geometrischen ‹Maß›. Das mag die Versammlung von Maschinen, Kränen im Hafen sein, ein formatives Grundmuster wie bei Pequod von 1953 oder die physikalischen Verläufe von Bewegungen. Auch in Gemälden und Zeichnungen, in denen der Duktus ‹informelle› Eigendynamik entwickelt, scheinen Spuren auf, die eine Affinität zur Faszination künstlerisch-utopischer Manifestationen zu Beginn unseres Jahrhunderts haben.

Es ist die ‹geistige Beunruhigung›, der ‹geistige Gehalt› der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg, was Künstler wie Sonderborg zumindest malerisch zum ‹Informel› trieb, jener «Bedeutsamkeit des Formlosen», einer aus Frankreich kommenden Richtung, die ihren Namen von dem Kritiker Michel Tapié erhielt. Es war eine Mal-Methode, die der surrealistischen Theorie des «Denkstroms» von Andre Breton entlehnt worden war: der Automatismus, das unbewußte und unkontrollierte Dahinströmen aus dem Ich.

Der Begriff Surrealismus ist eine von André Breton erdachte Substantivierung des Adjektives surrealiste — geprägt 1917 von Guillaume Apollinaire —, der in sich das Wahrheits- und Wirklichkeitsverlangen der Bewegung und der weltentdeckenden Realität zusammenfaßt. Also nicht Wahrheitssuche und Wirklichkeit, nicht Traum und Realität als Gegensatz, sondern synthetische Vereinigung. Dabei existiert das Faktische der Realisten sehr wohl bei den Surrealisten. Sie sehen es jedoch nicht so vordergründig in der reinen Abbildung des Gesehenen, für sie ist es hintergründiger, viel-sinniger, eben weitaus weniger banal, so, wie es der Romantiker Novalis sieht: «Die beste Poesie liegt uns ganz nahe und ein gewöhnlicher Gegenstand ist nicht selten ihr liebster Stoff.» Paul Eluard bemerkte, dem Romantiker sei der Inhalt eines Wasserglases ebenso von poetischer Bedeutung wie der Meeresgrund, und er fügte hinzu, daß der von den Kunstwerken der Museen Gelangweilte in die wirkliche Wirklichkeit fliehe. Dem entspricht exakt die (also keineswegs kokette) Aussage Sonderborgs — der viele Jahre in Paris lebte —, den Louvre kenne er nur vom Vorbeidonnern mit seinem Porsche. Und weiterführend beschreibt ein Satz von Breton den Romantiker in Sonderborg: «Draußen hielt die Straße tausende von wirklichen Verzauberungen für mich bereit.»

Die zwar dem Romantischen immanente, aber auch dem philosophischen Aspekt einer bewußtseinsorientierten, geistige Haltung wurzelt in dem bemerkenswerten Zusatz, den Breton seinem ‹Ersten surrealistischen Manifest› von 1924 anfügte: «Wenn die Tiefen unseres Geistes seltsame Kräfte bergen, die imstande sind, die Oberfläche zu mehren oder gar zu besiegen, so haben wir allen Grund, sie zuerst einzufangen und danach, wenn nötig, der Kontrolle unserer Vernunft zu unterwerfen.»14 Gerade dieser Kontrollmechanismus Vernunft dürfte, darauf verweisen viele seiner Äußerungen, bei Sonderborgs ‹Mal-Automatismus› eine gewichtige Rolle gespielt haben, etwa im Sinne von Willi Baumeisters Verteidigung der modernen Kunst gegen Sedlmayr und Hausenstein: «Der Künstler ist nicht nur angenabelt an den Weltstoff. Seine ‹Mitte› ist selbst ‹Weltstoff› übrigens damit auch Weltgewissen und Verantwortung.»15 Baumeisters ‹Mitte› beschreibt darüber hinaus einen Zustand, der auf die ‹Leere› fernöstlicher Weisheit hinzielt, einer angestrebten, nicht mehr vorhandenen Unterschiedenheit, die es aufzufüllen gilt. Da heraus resultierte unter anderem die Gründung der von Baumeister, Cavael, Fietz, Geiger, Hempel und Meier-Denninghoff 1949 installierten Gruppe ZEN 49. Es war die Suche nach einer neuen Spiritualität, der sich Sonderborg 1953 nach der Aufforderung von Baumeister angeschlossen hatte und die sich auch in seiner Arbeit niederschlagen sollte, etwa in seiner meditativ anmutenden Zeichnung, 5.8.1953, andererseits er jedoch von einer Außenwelt vorangetrieben war, die dem Dynamismus der Aufbruchzeit fünziger Jahre huldigte und sich in entsprechenden Charakterisierungen wie Überschall, 25.9.1953 äußerte. Überhaupt hat es in allen seinen Schaffensphasen parallel zueinander stillere, nach innen gerichtete, und ‹vorwärts› signalisierende Zeichnungen und Bilder gegeben.

Sonderborg hat es nie lange an einem Ort gehalten. Wie in seiner Kunst bedurfte es immer der Bewegung, die ihn mit hoher Geschwindigkeit von Punkt zu Punkt, von Ort zu Ort brachte. Vor allem die Millionenstädte in ihrer Dynamik und ihren ›Geräuschbildern‹ ziehen ihn an. In Paris, dem Mekka der Künstler in den fünfziger und sechziger Jahren, hat er bis heute eine Wohnung. Vom hektischen Chicago kann er mit Begeisterung erzählen wie ein Junge. Dort ist er ebenso zuhause wie in seiner Neu- oder Wiederentdeckung Berlin. In den Zentren ist er heute noch ‹Swingboy› der gerne gut ißt, tagelang um die Häuser zieht, in Jazz-Clubs den Rhythmus aufsaugt.

Stunden, oft Tage, dauert der Zustand des Verharrens und Abwartens, bis das Procedere des Mal-Akts beginnt. Mit Vorliebe nutzt er das Hotelzimmer oder aber irgendeinen Raum, in dem er sich ausbreiten kann, als Atelier. Auf jeden Fall braucht es Platz auf dem Fußboden, wo er Leinwände oder Zeichenkartons, Farben und jegliches andere Malgerät wie Pinsel, Spachtel, Scheibenwischer, Kratzer, Messer und was auch immer griffbereit anordnen kann. Im Malprozeß selbst erreicht er «ein Höchstmaß an Wachheit und Konzentration», das ihn jedoch «nicht an einer gleichzeitig bestehenden, kontemplativen Ruhe und Übersicht hindert».

In diesem Zustand gerät ihm beim Malen nichts außer Kontrolle. Es kann Stunden dauern, bis er seine Utensilien vorbereitet hat. Häufig korrigiert er hier und dort den Standort, um sich später einen exakten Bewegungsablauf garantieren zu können. Im Verlauf der wachsenden Anspannung geschieht es oft, daß er mit dem Malen oder Zeichnen so lange wartet, bis es ihn in das leere Blatt ‹hineinreißt›. Dann geht er plötzlich mit der Farbe auf das Papier, auf die Leinwand. Den nach oben gerichteten schwarzen, breiten, blitzartigen Pfeil zerreißen schnelle, diagonal und vertikal geführte Schläge mit einem trockenen Pinsel. Auf das großflächig getupfte Rot kommen schwingende Verläufe von Schwarz. Pinselstil, Kratzer oder Lappen holen den Blattgrund optisch wieder hervor. Immer wieder entstehen Pausen, in denen er breitbeinig über dem Bild steht, überprüft, ob und wohin der Schwerpunkt des Gemäldes zu verlagern ist. Dann befreit er ein Drittel des Blattes von den Grundfarben Schwarz und Rot, gibt ihm eine weiße Grundierung, auf die er wiederum mit einem in Rot getauchten Pinsel stößt, links oben ein aufgehelltes Ocker-Farbfeld anlegt, immer wieder zerrissen und zerkratzt. Hält er die Arbeit für abgeschlossen, gibt er ihr einen Titel, hier beispielsweise 3.5.1963, 21.02-21.21 h — ‹action painting›, exakter: Sonderborg als «Brücke zwischen dem europäischen und dem amerikanischen ‹action painting›».16

Sonderborgs Gemälde und Zeichnungen sind die Versammlungen audio-visueller Eindrücke, die er seit den sechziger Jahren durchweg lediglich datiert, unter genauer Angabe der Zeit-Punkte, innerhalb derer er gearbeitet hat. Diese Titel gibt er seinen Bildern jedoch nicht etwa, weil er auf den (für das Informel typischen) relativ kurzen Zeitraum des Entstehens verweisen will, sondern weil sie ihn daran erinnern und den Betrachter darauf hinweisen, wann, wo und zu welcher Zeit er sie gemacht hat. Jede weitere selbstinterpretatorische Angabe zu seinen Arbeiten lehnt er ab.

Es sind Zeichen, semantische Annäherungen an seine Außenwelt, die bisweilen Gegenständlichkeit evozieren. Da sind reflexhaft zusammengefaßte, mit schnellen Strichen wiedergegebene Ausblicke in das Großstadtgetriebe oder die Abschottung gegen den Außenraum, die Konzentration auf die unmittelbare Umgebung wie bei Fenster, 27. April 1965, 11.31–12.43 h. Bisweilen entsteht der Eindruck photographischer Genauigkeit, während in anderen Arbeiten statische Ruhe und tachistisch formulierte Geschwindigkeit kombiniert und in das Zeichenhaft-Assoziative eingeordnet sind. Blätter, die wie Partituren anmuten, lassen den interpretatorischen Hinweis auf Sonderborgs Freude am Jazz, an der Musik überhaupt zu und sind doch wieder nichts anderes als spontan zu Blatt gebrachte Reflexionen über Schwingungsabläufe. «Auf der einen Seite», so Helmut Heißenbüttel, «steht das, was schon Leonardo als Ausbildung der Bildphantasie bezeichnet hat durch Strukturen, die der Zufall, ohne Absicht einer abbildlichen Genauigkeit, hergestellt hat. [...] Oder das, was Redon aus den Rußschwärzungen seiner Kaminwand erraten wollte an Bild. Auf der anderen Seite steht der reine Akt, wie ihn Sonderborg in seiner Zeitangabe eingefroren hat. Stehen die Tropfspuren der verschütteten Farbe, die Pollock laufen ließ, ohne daß er wußte, zu welchen Bildzusammenhängen sie sich schließen oder nicht schließen würden.»17 Es ist das Gefühl, das Sonderborg malen oder zeichnen will, er will gliedern, was auf ihn einstürzt, und doch dem Fluß, im Hinblick auf sein Ziel, freien Lauf lassen. Nicht die Ordnung ist seine Direktion, sondern das selbstbestimmte Ordnen des positiven Chaos'. Es ging und geht ihm darum, mittels einer ihm eigenen Technik zu fixieren, was Geräusch, Geschwindigkeit und Bewegung zu einem Knäuel ballt.

Die Gemälde Sonderborgs unterscheiden sich wesentlich von seinen Zeichnungen. Im Gemälde ist die Farbe der Zustand, den er durch kratzendes oder reibendes Entfernen (schnell trocknender Materialien wie Eitempera oder– später — Acryl) in eine ‹innere› Form bringt; hier transportiert der Duktus die stilistische Affinität zum Informel. Zeichnet er mit der Feder, kann er nicht wegnehmen, muß er die Bewegung zielgerichteter laufen lassen. So entsteht aus der Erinnerung eine unmittelbare Nähe zur Gegenständlichkeit. Das in das Gemälde komprimierte Detail trägt sich in der Zeichnung offener, bedächtiger. Die Geschwindigkeit der Bewegung wird reduziert, die Form wird leichter und gewinnt dennoch an Gewicht durch ihre Affinität zur Analyse, auch dann, wenn nach unten ziehende Linien einen wie bei der Malerei unbeeinflußten Verlauf der Farbe suggerieren. Und wenn Sonderborg in seinen Zeichnungen bisweilen Linien abschabt oder abklebt, um eine verstärktere Bilddichte zu erreichen, assoziiert dies einmal mehr — und sei es aus dem ‹Unbewußten› heraus — die Suche nach der Form. Der Suche nach der Spur erbringt, in der Umkehrung des (hier) Zeichen-Aktes, das Legen einer Spur.18

Die Wirklichkeiten des Alltags sind in Sonderborgs Werk von zentraler Bedeutung. Wie sie in der Literatur häufig zwischen den Zeilen verborgen sind, verbirgt er sie gerne zwischen den von ihm gelegten Mal-Spuren. Indem er dem Alltäglichen und der darin enthaltenen Realität19 ‹seinen› Sinn gibt, gerät er bisweilen — je nach Perspektive — in das Fahrwasser ‹mythischer› Betrachtungsweisen, wie sie im allgemeinen der Rezeption des Informel immanent sind.

Doch Sonderborgs Wirklichkeitsnähe läßt klischeehafte Sinn-lnterpretationen nicht zu. Indem er dem von ihm Gesehenen und in das Bild Umgesetzten einen extrem subjektiven Sinn gibt, entweicht er eventuell aufkommender Beliebigkeit. Er fügt seinem Erlebten, seiner Erinnerung, zu der hinlänglich bekannten Geschichte eine neue, im Fluß des Unterbewußten wurzelnde hinzu — und trägt damit zur InFormation bei.

Dabei geht es Sonderborg, der sich wiederholt geäußert hat, ängstlich und verunsichert zu sein in einer über alle Maßen technisierten und technokratisierten Welt20, nicht um eine Rezeptur zur Lebensbewältigung. Es liegt näher, ihm zu unterstellen, es gehe ihm darum, dem von der Gesellschaft bedrängten und deshalb instabilen Subjekt das Vermuten-Dürfen wiedergeben zu wollen. Jede andere Interpretation seiner Arbeit versuchte, ihn in die Nähe des reinen Spiels mit der Wahrnehmung zu rücken, der technischen Suche nach der Geschwindigkeit und dem Vergehen von Zeit.

Die kunsthistorische Position des Informel und insbesondere die von K. R. H. Sonderborg beschreibt eine bis heute eigenartige, seltsame Rezeption. Wie Götz, Hoehme, Schultze, Thieler und Trier war auch er in der Londoner Ausstellung Deutsche Kunst im 20. Jahrhundert der Royal Academy nicht vertreten; also jene Künstler, die nach dem zwölfjährigen Terror die wieder eroberte künstlerische Freiheit symbolisierten. Die Stuttgarter Staatsgalerie, die die Ausstellung aus London übernahm, gewährte Sonderborg jedoch 1987 eine große Einzelschau, der die Stadt in ihrer Galerie, verbunden mit dem Molfentner-Preis, 1988 eine weitere folgen ließ. Also hier Verschweigen und dort höchste Ehrung. Dabei verkörpert Sonderborg wie kaum ein anderer künstlerische Erneuerung in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg. Er steht für ein reflexives ebenso wie aktives, das heißt künstlerisch-kritisches Tun, das, in Gemeinsamkeit mit vielen seiner Generation, dem westlichen Teil Deutschlands wieder zu internationaler Reputation verholfen hat. Sonderborgs Arbeiten sind Zeugnisse einer bis ins kleinste beobachtenden Umsetzungsfähigkeit eines Nachkriegsdynamismus, der einen gänzlich anderen Aufbruchcharakter hatte als der der ersten beiden Dezennien unseres Jahrhunderts. Sonderborg setzte und setzt mit seinen eigenen malerischen und zeichnerischen Mitteln, mit einem gänzlich innovativen Vokabular, entgegen aller kunstgeschichtsklitternden Bestrebungen die Moderne fort, potentielle Ausuferungen technokratischer und rein materiell orientierter Art21 ständig im Blickfeld haltend. Sonderborgs Werk liegt in der Auseinandersetzung um Begriffe wie Moderne und Postmoderne dem ersten sicherlich näher als dem zweiten; etwa im Sinne der Habermasschen These vom ‹Unvollendeten Projekt Moderne›.

Die Kontinuität der künstlerischen Auseinandersetzung Sonderborgs über vier Jahrzehnte hin ist offensichtlich. Es zählt der anfängliche Versuch, bereits in den späten vierziger und dann in den fünfziger Jahren, sich auf spirituellem Weg von den Einflüssen diktatorischer und dann antiaufklärerischer Vermassung radikal zu entfernen, ein Ich zu finden. Und es greift die Tatsache, daß er von den sechziger Jahren an dieses Ich der Utopie einer aus Individuen bestehenden Gemeinschaft zur Verfügung stellte, indem er objektive Konflikte immer wieder durch subjektive Filtration kenntlich machte.

Zwar hat Sonderborg sich im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte mehr dem Inhaltlichen zugewandt (wenn auch in der abstrakten Formulierung), hat den Begriff Wirklichkeit gestisch be- und umschreibend in eine dem Künstlerischen immanente Internationalität eingebracht. Dennoch hat er mit seiner Arbeit mehr für eine ‹nationale› Identität getan als so manch anderer, der Chiffren und Formen vergangener (und eben häufig negativ besetzter) Zeiten in den Zustand des ‹objektiv› Benutzbaren erhebt. Er steht einerseits — gemeinsam mit den Weggefährten des Informel — für Begriffe wie Impulsivität, Expressivität, Spontaneität, Bewegung und Dynamik. Aber solche wie ‹Dynamik‹ als kritisch-analytisch abstrahierende Geisteshaltung zeichnen ihn darüber hinaus als einen Künstler aus, der sich den Zeit-Läufen nicht (mehr) regulierbarer Politik entgegenstellt.

«Maler wie Fred Thieler», schrieb Werner Haftmann 1954, «sind jetzt daran, das vom ‹Blauen Reiter› ererbte romantische Ausdrucksgefüge durch dynamische und psychomotorische Formen aufzubrechen. Andere wie Hoffmann-Sonderborg suchen in der explosiven Niederschrift Mitteilungen einer Zustandserfahrung konkret zu machen.»22 So ist das — 44 Jahre danach.

Anmerkungen

1 Will Grohmann, K.R.H. Sonderborg, in: Quadrum,1961, Nr.10, S. 131

2 Detlef Bluemler, in: Der begradigte (J. S.) Bach — Fragen zu Ökologie und Ästhetik, Vortrag, zuerst gehalten an der Münchner Akademie der Bildenden Künste am 13. Dezember 1983

3 Hans Platschek, K.R.H. Sonderborg: Eine Vorgeschichte, in: Kat. K.R.H. Sonderborg, XPO Galerie, Hamburg 1985, S. 6ff.

4 ebd., S. 8

5 Georg-W. Költzsch (Hrsg.), Deutsches Informel. Symposion Informel, 2. Aufl., Berlin 1986, S. 123

6 ebd., S. 124

7 Werner Haftmann, K.R.H. Sonderborg, in: Kat. K.R.H. Sonderborg, Ulmer Museum, Ulm 1977, S. 10

8 ebd., S. 14

9 s. Anm.5, S. 124

10 ebd.

11 ebd., S. 120

12 Werner Schmalenbach, K.R.H. Sonderborg, in: Hermann Reusch u. a. (Hrsg.), Junge Künstler 1958/59, Köln 1958, S. 51

13 ebd., S. 42

14 Zitiert nach: Georg-W. Költzsch, Willkür des Unbewußten? Kritische Anmerkungen zur Bedeutung des deutschen Informel, Kat. K. O. Götz, Städt. Kunsthalle Düsseldorf 1984, S. 136

15 Zitiert nach: Willi Baumeister, Verteidigung der modernen Kunst gegen Sedlmayr und Hausenstein, in: Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 1, München 1988, S. 14

16 Una E. Johnson, Drawings of the Masters. 20th Century Drawings, Part 11. 1940 to the Present, New York 1964, S. 138

17 Helmut Heißenbüttel, Die Zweifel des Informellen, in: Kat. K.R.H. Sonderborg, Chicago Series 1986, Galerie der Stadt Stuttgart 1987, S. 9

18 K.R.H.S., in: Kat. aktiv-abstrakt, Neue Malerei in Deutschland, Städt. Galerie München 1957

19 Nach Henri Lefebvre ist der Alltag die eigentliche menschliche Realität: die unterdruckten Dramen, die unartikulierten Situationen, Ereignisse und Geschichten außerhalb der Historie; das Banale, Nebensachliche, das voller Bedeutung ist.

20 s. Anm. 5, S. 124

21 Detlef Bluemler, Die vergewaltigte Moderne. 40 Jahre Nachkriegsarchitektur in der Bundesrepublik — Eine Bilanz. Vortrag an der Akademie der Bildenden Künste, München, Mai 1986; Beitrag für den Westdeutschen Rundfunk, Köln

22 Werner Haftmann, Malerei im 20. Jahrhundert, München 1954, S. 463

Der Autor ist Gründungsherausgeber von Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst (seit 1988), betreute bis 2006 verantwortlich dessen Redaktion und ist nun als Kunst- sowie Kulturpublizist tätig (Mitglied von aica, Internationaler Kunstkritikerverband). Er lebt in Hamburg und im südfranzösischen l'Estaque.

Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 4, 1988

© Für den Text: Detlef Bluemler und Zeitverlag (ehemals WB-Verlag, München);

für die Sonderborg-Abbildungen: © Nachlaß K.R.H. Sonderborg († 2008)

Siehe auch:

«Du hast so überhebliche Augen», Interview mit K. R. H. Sonderborg

Sonderborg und das Informel, ein Beitrag von Bettina Ruhrberg

| Sa, 31.10.2009 | link | (5491) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |

Vorendgültiges Bild

Monika Huber

Bernhard Holeczek, Direktor des Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museums, fühlte sich beim Besuch im Münchner Atelier von Monika Huber in «seine Studentenzeit zurückversetzt», erinnert an die «Kunstgeschichtlichen Grundbegriffe» von Heinrich Wölfflin: «Da standen sie nun, alle fünf, erneut auf dem Papier, frisch und gültig wie am ersten Tag: das Lineare und das Malerische, Fläche und Tiefe, geschlossene Form und offene Form, Vielheit und Einheit, Klarheit und Unklarheit.» Tatsächlich setzt Monika Huber, abseits des zeitgeistig kurzlebigen und schwammigen Begriffs Neo-Geo, mit ihren eigenen, quasi modifizierenden, zeitgenössischen Mitteln die Tradition geometrischer Malerei fort, hält gegen die allseits beliebten Rückströme der Kunst auf sich selbst. Hätten Politik im besonderen und Unkenntnis im allgemeinen den Begriff des Konservativen nicht bis zur Unkenntlichkeit abgeschliffen, er ließe sich, in seiner positiv wertenden Bedeutung (des Konservierens — und konstruktiven Weiterführens!) auf diese Arbeit anwenden.

So will es nur logisch erscheinen, daß sie bei einer Galerie ‹gelandet› ist, die solches seit Jahrzehnten programmatisch vertritt: die Galerie m von Alexander von Berswordt-Wallrabe in Bochum. 1985 lernten die beiden sich kennen — und der Galerist die Gemälde der Künstlerin schätzen, denn anders dürfte es wohl kaum zu verstehen sein, daß von Berswordt-Wallrabe seine längere Abstinenz von Ausstellungen mit Arbeiten des künstlerischen Nachwuchses mit denen der Münchnerin 1987 beendete. Und auch wenn zu diesem Zeitpunkt Monika Huber bereits Ausstellungen in wichtigen Häusern wie dem Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen, der (in letzter Zeit, aufgrund der überzeugenden Arbeit von Britta E. Buhlmann, immer bedeutenderen) Städtischen Galerie Würzburg und der in Ingolstadt zugesagt waren, so dürfte sich dieses Zusammentreffen für ihren kaum anders als rasant zu bezeichnenden Aufstieg als von Bedeutung erwiesen haben. Denn so kamen zum Talent (sowie der enormen physischen wie auch psychischen Leistungsbereitschaft) der heute 32jährigen Monika Huber das Engagement und die Erfahrung dieses Bochumer Galeristen internationalen Renommees (für das nicht nur Namen wie François Morellet, Jan Schoonhoven oder Richard Serra sprechen). Zu den bereits fixierten Ausstellungen kamen weitere hinzu, und so startete im Mai 1989 in Ludwigshafen eine bemerkenswerte Tournee über tragende Institutionen zeitgenössischer Kunst in Koblenz, Bielefeld, Würzburg und Wuppertal, die im September 1990 in Lübeck endete.

Diese Folge von allen Museen gemeinsam veranstalteter und von der Galerie m organisatorisch betreuter Ausstellungen (zu der Monika Huber jeweils neue Gemälde mitbrachte!) wäre «nicht möglich gewesen», so die Direktoren im Vorwort des Katalogs, «wenn nicht alle Beteiligten sich in dem Bewußtsein gesehen hätten, hier eine überzeugend konsequente und bemerkenswert eigenständige Malerei einer in ihrer Entwicklung bereits weit auf gefestigte Positionen hin vorangeschrittene Künstlerin zur Diskussion stellen zu wollen».

Monika Huber arbeitet, auch wenn es den Anschein hat, vor allem angesichts der mehrteiligen Ölgemälde, nicht nach festen Entwürfen. Ihre Bilder entstehen nach dem Prinzip des Weges als Ziel. Es geschieht durchaus, daß sie sich vornimmt, ein mehrteiliges Bild zu malen, daraus jedoch ein einteiliges entsteht. Doch auch dann, wenn sich die mehrteilige Arbeit abzeichnet, denkt sie immer im gesamten Komplex, stellt also nie eine Bildtafel fertig, um an die nächste zu gehen: sie arbeitet jeweils gleichzeitig an allen.

Ihre Intention ist das von Max Imdahl als «vorendgültig» bezeichnete Bild, das sich, nach ihren Worten, zeigt «als rauhe und spröde Malerei, die nichts glättet und beschönigt». Dazu gehört auch, daß «Bewegungen zwischen einzelnen Bildformen, zwischen Bildrändern, Innen- und Außenflächen erhalten bleiben». Monika Huber erteilt dem Betrachter die (der Kunstrezeption immanente) Aufgabe, eine von ihr abgeschlossene Arbeit, nach der sie sich Neuem zuwendet, subjektiv zu ersehen. Beendet ist sie jeweils, wenn das Bildthema deutlich geworden und auch praktisch gelöst ist. Das immer Neue ist das Bild an sich, die darin ständig wieder problematisierte Fläche, die Geometrie und die sie störenden, aber nicht zerstörenden Faktoren, das Sichtbarmachen im allgemeinen und das des Prozessualen im besonderen, etwa das Übermalen, Freilegen, Freikratzen, Wegnehmen, Abwaschen et cetera. «Meine Flächen», so Monika Huber, «haben nie Lineal und Zirkel gesehen und sind trotzdem geometrische Formen.» Dabei ist Gleiches nie das Selbe, weshalb sie, auch wenn es bei oberflächlicher Betrachtung ihrer Arbeiten den Anschein haben mag, nicht seriell malt. Sie versteht «Malerei als einen Vorgang, der sich selbst weitertreibt, sich also verändert, in dem Maße, wie ich mich selbst verändere». So läuft ihr künstlerisches Erfassen und Umsetzen innerer und äußerer Wirklichkeit vermeintlich auf ein Bild hinaus — auf eines, das sich immerzu verändert.

Weltkunst, Heft 13, 1. Juli 1991, S. 1920

| Fr, 30.10.2009 | link | (1422) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |

«Allegorien des menschlichen Verlangens»

Michael Hofstetter

In der Mitte des 18. Jahrhunderts wandelte sich ein Begriff grundlegend. Aus aisthesis wurde Ästhetik, aus der Wahrnehmung die «Lehre vom Schönen», die kritische Beurteilung nach den Kriterien der Vernunft. Der Zahn des Spezialisiertseinwollens nagte wiederum daran so lange, bis eine Begriffsruine übrig blieb, in der lediglich noch subjektive Geschmacksurteile hausen, die philosophische Aspekte ausgrenzen.

Die immerwährenden Korrekturbestrebungen machten sich in letzter Zeit jedoch die Vertreter der Postmoderne dahingehend zunutze, als sie weit hinter die historische Zäsur des analogon rationis von Alexander Gottlieb Baumgarten, dem Begründer der Ästhetik als einer Disziplin der Schulphilosophie, zurückgriffen und ihre anti-ideologische Diskussionsebene, zumindest teilweise, ins Schattenreich verlagerten. Doch führt nun aisthesis wieder das Zepter.

Nach Michael Hofstetter ist «der spätkapitalistischen Gesellschaft jegliches Bewußtsein heilsbringender Geschichte abhanden gekommen und jeder Entwurf einer Utopie gescheitert». Der Skeptiker Bloch wird gerade noch erörtert, Adorno, Barthes, Habermas, Horkheimer, Marx und andere werden aus dem Feld der Diskussion in das der Ironie verwiesen. Hofstetters Plattformen, von denen aus er hinter die Analogien, nicht jedoch hinter die Kausalitäten des Seins zu blicken versucht, sind die unterschiedlichsten Modifikationen zum Teil weit zurückliegender Darstellungsweisen der Kunst, wobei er alte und neue Medien und Techniken kombiniert. Nach Justin Hoffmann sind für Michael Hofstetter die Markisen von Pariser Ladengeschäften «Allegorien des menschlichen Verlangens», die er in bezug stellt zu der Tapisseriefolge Madame a la Licorne (Licorne, deutsch Einhorn, war im Mittelalter die allegorische Darstellung des Schönen Scheins) im Musee de Cluny. In dieser Arbeit mit dem Titel Faux Raisonnement Fait De bonne Foi verweist Hofstetter auf die fünf Sinne, die in den Wunsch Erfüllung münden. Indem er die Sinnbezeichnungen (waren-)ästhetisch, also ästhetizistisch zuordnet, unterstreicht er die mittlerweile obligatorische Sinnentstellung der Begriffe.

Ähnlich ging er mit der Installation Spiegelung vor, wobei er hier zusätzlich den philosophischen Aspekt des Auseinanderlaufens von Wahrheit und Wirklichkeit zu demonstrieren versucht. Dabei nutzte er die U-Bahn-Galerie der Münchner Kunstakademie als Kameragehäuse, um Werbeplakate seitenverkehrt an der Rückwand zu spiegeln. Damit verweist Hofstetter zwar auf den Irrtum, doch die Confusio, um die man sich, nach Baumgarten, bemühen müsse, um die Irrtümer zu vermeiden, gerät möglicherweise in Gefahr, hinter einem enormen technischen Aufwand zu verschwinden.

Als «fotografischer Dilletant» bezeichnet sich Hofstetter, der bevorzugt mit dem Medium Photographie im allgemeinen und der camera obscura im besonderen arbeitet. Letzteres nennt Justin Hoffmann in postmoderner Emphase «eine Rückführung in den Urzustand der Fotografie». Wie im Fall von Spiegelung rückte er auch bei der Arbeit Dem Anschauer einen Raum in die Startposition der Photographie. Durch eine winzige Öffnung im ansonsten abgedunkelten Fenster eines Ateliers ließ er Natur ein, die Bäume des Münchner Akademiegartens, fixierte sie auf Negativpapier, um sie dann innerhalb der camera obscura auszustellen. Drei Begriffe am Eingang des Ausstellungsraumes sollten den Rezipienten, den Betrachter irritieren, «Wille», «Strategie» und «Material» zu Aneignung, Wahrnehmung und Objektivierung führen. Roland Barthes hat das, das Fenster, die Photographie, schlichter benannt: «Grenze des Sinns».

Michael Hofstetter hat in Tübingen die neuere Form des generalis studiert und sich dabei offensichtlich in den (sehr) frühen Schiller, in Schelling, in Schopenhauer, in Nietzsche vertieft. Sein Leitmotiv scheint das Schellingsche Diktum, nach dem die Kunst das einzig wahre und ewige Organum zugleich und Dokument der Philosophie sei. Dabei verschreibt er sich jedoch primär einem Konzept, das in Paul Virilios Ästhetik des Verschwindens aufgeht und das der Mystik, zumindest dem Mysteriösen, wieder einen Platz in der Sinn- und Seinsdiskussion sichern will.

Katalog zur Ausstellung Im Lärm der Stadt, Hannover 1991, S. 57

| Do, 29.10.2009 | link | (3389) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |

Realismus auf Rupfen oder Gerupfte Realität

Die Idyllen des Michael von Cube

Wann fände Michael von Cube «den Weg zu einem fairen Menschenbild?» fragte Wolfgang Längsfeld 1983 in der Süddeutschen Zeitung. Dazu hätte der sich allerdings auf die Suche machen müssen im unendlichen Meer des Menschelnden. Doch Anwandlungen politischer Korrektheit hätten dem Naturell des «Spezialisten im Männchenzeichnen» bereits Anfang der Achtziger eher widersprochen. Und «glücklicherweise», so Andreas Kühne, «ist seine Kunst bis heute nicht in einem ‹fairen› und damit zwangsläufig spannungs- und reibungslosen Bilderhafen angekommen».

Vor rund dreißig Jahren wurde, wer figurativ malte oder zeichnete oder beides, ans Ende einer Schlange verwiesen, wie sie heute wohl nur der in der Realität bestimmter Ämter Angekommene kennt. Cube zählte zu den sogenannten Realisten, er zeichnete gegen den kerzengeraden Strich der Zeit: figürlich. Das war verpönt zu dieser Zeit, das war «restaurativ»; ein herumliegender Denkbrocken aus dem Steinbruch der kulturrevolutionären Anfangssiebziger. Da ging man doch lieber gleich (heimlich) ins Museum und «erholte sich bei den Alten Meistern». Das war unverdächtiger, als einen gerupften und auch noch zeitgenössischen Realisten auf billigem Rupfen anzuschauen.

Zwar wußten viele nicht so recht, was der Begriff Abstraktion bedeutet, aber sie huldigten ihr. Der Kenntnisreichere leitete sie in erster Linie aus einer Doktrin ab, deren Sinn-Bild in Kasimir Malewitschs kurz nach der russischen Revolution gemaltem Schwarzen Quadrat wurzelte. Verständlicher- und konsequenterweise wollten diese Ideen nach der Entartung der Kunst, die der Braunauer Idyllenmaler und seine Rosenbergs proklamiert hatten, erst einmal fortgesetzt und weitergedacht werden. Wer jedoch etwas darstellte, das Hand und Fuß (zum Inhalt) hatte, tat sich schwer am Markt, vor allem an dem der Kunst. Von den Fachleuten waren es nur wenige, die dem späten und immer exzessiver werdenden Theorietaumel nicht folgen wollten (oder konnten?) und mit hineinrückten in diese Nische dieser Realisten, denen die Welt sich nicht unbedingt ganz so linear-eckig darbot. Ein Wolfgang Jean Stock als Leiter des Münchner Kunstvereins (1978 bis 1985) wäre da zu nennen oder der 2006 gestorbene Friedrich Eversberg, eher Sammler und Freund als Händler.

Betrachtet man das heutige Kunstgeschehen, hat die Figur sich ihren Raum zurückerobert. Sie findet sich überall, hauptsächlich allerdings in Video, auch in einer Photographie, die vor gar nicht so langer Zeit als ein realitätsvermittelndes, rein dokumentarisches Medium galt. Und in der Malerei hat sich seit einiger Zeit eine geradezu unwirkliche Wirklichkeit Bahn gebrochen. Christoph Tannert meinte im Freitag zu diesem Phänomen bereits 2005:

«Wenn man heute wieder von ‹der› Leipziger Schule spricht, dann kann das natürlich leicht zu Mißverständnissen führen. Denn es muß gefragt werden: Welche Leipziger Schule ist gemeint? Die von Bernhard Heisig oder die von Arno Rink, die von Hartwig Ebersbach und seinen Versuchen offener intermedialer Arbeit oder die von Volker Stelzmann, der nach seinem Abgang in den Westen an der Berliner Hochschule der Künste (heute UdK) seine malerischen Impulse gehobener mönchischer Düsternis weiterhin international verbreitet. Oder meinen wir das neo-renaissancistische Ideal von Werner Tübke, dem es gefiel, einerseits seine persönlichen Kontakte ins Headquarter der Diktatur des Proletariats zu pflegen und andererseits durch sein Herumturnen auf der Zeitachse die Provinzfunktionäre in die Verwirrung zu treiben?»

Für Tannert war klar: «Die Preise steigen.» Er sollte recht behalten. Wer heute ein Bild aus dem Umfeld derer kaufen möchte, die «als pinselbereite Jungkünstler die Malklassen an den Akademien stürmten, nachdem sie vorher noch Model oder Popstar werden wollten», wird das Geld dafür kaum aus seiner Börse ziehen, sondern er wird es eher an selbiger gemacht haben (oder zuvor eben gerade noch sein StartUp ummünzen können).

Womit wir zurück sind bei der Abstraktion. Zum einen, da ein solcher Rummel wohl eher dieser Kategorie zuzuordnen ist, und zum anderen, da einer der führenden Leipziger Popstars damit ebensowenig umzugehen weiß wie weiland der Unwissende der ausgehenden siebziger Jahre ff. Neo Rauch heißt er und lehrt als Professor an eben jener Kunsthochschule, an der man ihn die «Neue darstellende Malerei» gelehrt hat, den Unterschied zwischen einem schnell gemalten abstrakten Bild und einem figürlichen, das Arbeit macht. Von einer solchen bescheidenen Denkleistung mal abgesehen: Man hat ihm offensichtlich nicht beigebracht, daß zunächst einmal jedes Bild abstrakt ist. Auch das von Neo Rauch gemalte. Oder die auf dem Flohmarkt erstandene Leipziger Zigeunerin oder der im Kaufhaus erworbene röhrende DDR-Hirsch. Kunst, wir sollten das einleuchtende Klee-Diktum ja mittlerweile verinnerlicht haben, gebe nicht das Sichtbare wieder, sondern mache sichtbar. Abstrahieren heißt nichts anderes, als das Unwesentliche vom Wesentlichen (oder umgekehrt) trennen. Abstraktion bezieht sich folglich nicht — wie oftmals vermutet (weil falsch gelehrt?) — alleine auf Geometrie oder Konstruktion — sondern selbstverständlich auch auf Figuration.

Die Arbeiten des Michael von Cube sind dafür exemplarisch. Er nimmt ständig weg, reduziert, stellt mittels Denken, Materialien und Maltechnik Freiflächen her, auf denen die Opulenz der Phantasie tanzen darf. Von Cube füllt Haltungen auf, indem er wegläßt. Das eigentlich Prägnante am Menschen tritt zurück zugunsten der Aussage, die er über sein Äußeres vermitteln möchte. Wo eigentlich ein Gesicht Wesentlichkeit präsentieren müßte, ist (die der Wirklichkeit entsprechende) Leere sichtbar. Cube hat sie sozusagen hin-und-weg-abstrahiert zugunsten einer posierenden Stellungnahme — die Wanderer vor dem Grünen Tor, die Zugschaffner in Bahnhof, das Möchtergern-Model, das einzig den Blick auf Fashion gelenkt haben will. Nicht das Sein, sondern das (bißchen) Habe(n), der manchmal nicht so schöne Schein also ist maßgeblich für den Auftritt, sei es bei der Bergwanderung oder vorm klein' Häuschen (wüstenrot). Attitude ist das Hauptmerkmal. Wie's da drinnen aussieht, geht niemanden was an. Denn es könnte eine beklemmende Ödnis sichtbar werden.

Doch diese Einblicke in eine an Debilität grenzende Hohlheit werden dann eben doch gezeigt: in diesen Zeichnungen und Bildern. Wo Pygmalion sich vor einer fleischgewordenen Aphrodite fürchtet, spendet Michael von Cube ihr noch Blut. Ein wenig nur, aber das Leben fließt! Und das trotz einer bemerkenswerten Flächigkeit in dieser Malerei (aber durchaus auch in der Zeichung). Die auch in ihrer «Farblosigkeit» immer noch prägnanten Gesichter sagen nur noch aus, daß sie nichts aussagen. «Mit scheinbar leichter Hand», schreibt Andreas Kühne, «zeichnet, malt und aquarelliert von Cube Physiognomien, Begegnungen und Interieurs einer mit Bosheit, Niedertracht und Banalität kontaminierten Welt.» Doch von Cube ist nunmal Realist. Die Wirklichkeit ist bereits vorhanden — er macht lediglich sichtbar durch seine spezifische Abstraktion. Der in alten Bildern und Schriften geschulte Wissenschafts- und Kunsthistoriker Andreas Kühne bemüht Lessing, Lichtenberg und Hogarth: Auf sie «verweist der aufklärerische Impetus» von Cubes Bildern, «die uns nicht belehren, sondern den Zerrspiegel vorhalten wollen».

Nach David Low war William Hogarth (18. Jahrhundert) der Großvater der Satire. Demnach ist Michael von Cube dessen Enkel. Und so detailversessen Hogarth eine Welt gezeichnet hat, die nicht annähernd auf die Idee gekommen wäre, wohin die Bilder einmal laufen würden, hält Michael von Cube ebendiese Bilder an, friert sie ein, wie es in den elektronischen Medien heißt, piekst in diesen Ballon heißer Luft, die sie tausendfach mal vierundzwanzig Stunden täglich produzieren. Dabei ist es eben nicht unbedingt allein die Welt des Glitzers und des Glanzes, deren substanzlose Innereien Michael von Cube in den Vordergrund rückt. Seine Ab-Bilder, um bei den neueren Medien als Spiegel der Gesellschaft zu bleiben, deuten weniger die sogenannte Primetime des privaten = öffentlich-rechtlichen «Gernseh-Abends» (RBB). Von Cube läßt seine Kunst eher bei den Seifenoperettchen des Vorabendprogramms oder dessen regionaler Berichterstattung zuschauen, in der der Sparkassenfilialleiter oder der kleinstädtische Sonderschullehrer auch mal vor die Kamera dürfen (und davon lange zehren). Früher posierten Ali, Suleika, Schöne Frauen, Oma & Opa, Sepp & Hans für Photographien, von denen sie insgeheim hofften, sie würden veröffentlicht, wenigstens im kostenlosen Anzeigenblatt. Heute treffen von Cubes satirischen Giftsp(r)itzen fast eher ins Internet, tätowieren allen diesen Tanja-Anjas (vier Semester BWL) und Jennifer-Jacquelines (hairstyling) zusätzlich je ein luftiges Arschgeweih in die billigheimerbunten Antlitze. Und die hippen Mädels stellen diese malerischen Punktierungen dann auch noch geschmeichelt in ihre Weblogs genannten Poesiealben, in denen sie auch schonmal über die Putze feixen, die sie neulich verbal abgebasht (und anschließend -geknipst) haben. Auch umflort sich darin längst der Feuilletonist, der gänzlich unspießig die anderen Spießer essayistisch demaskiert.

Das Sujet hat sich nicht geändert, das Michael von Cube seit (mehr als) zwanzig Jahren ab- und behandelt. Farben und Formen durchaus ein wenig. Wo früher, vor allem in den Anfängen der frühen achtziger Jahre, der bisweilen karikaturistische Strich das Blatt füllend dominierte, tritt er heute zurück zugunsten einer flächigeren Charakteristik. Die Allegorie des jeweiligen ganz besonderen (seelischen) Zustandes des Einzelnen benötigt keine Ziselierung mehr. Da nimmt Michael von Cube durchaus das «unterhaltend» kommentierende 19. Jahrhundert auf, in feiner Nachbarschaft zum Don Quixote von Honoré Daumier.

Einführungstext im Katalog zur Ausstellung Michael von Cube. Malerei und Zeichnung (ein Rückblick auf zwanzig und mehr Jahre), Galerie Theresien 13 in München, Mai 2008.

| Fr, 23.10.2009 | link | (1689) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Michael von Cube |

Gestaltendes Kalkül

Im Gegensatz zur wilden, erruptiven, oft schreiend plakativen Malerei der zurückliegenden Jahre, in dem das zeitgeistig interpretatorische Priorität hatte, ist Annekathrin Norrmanns Thema die Malerei selbst. Auf eine positive Weise besetzt sie damit den Begriff ‹konservativ›, bewahrt sie doch — im Sinne von conservare — die Auseinandersetzung mit Farbe und Form, die in hohem Maße mit dem Beginn der Moderne Eingang fand. Sowohl ihre Gemälde als auch ihre Collagen rufen Robert Delaunays «Gesetze der Farbe» von 1912 aus der Erinnerung ab: «Die zeitgenössische [...] Kunst ist durch und durch eine formalklare Darstellung, konstruiert nach den Gesetzen des Lichts oder besser der Farbe, das heißt, sie ist rein-visuell mit Hilfe eines neuen Handwerks, ähnlich wie es die große italienische Malerei mit ihrem alten Handwerk war ...» Ihre Kunst wurzelt im Geistigen, durchaus im Sinne Kandinskys (also als Weiterführung der Moderne), indem sie anstrebt, in der Komposition möge sich «gestaltendes Kalkül und Emotion die Waage halten».

Wenn Annekathrin Norrmann davon spricht, daß ihre Arbeiten «trotz ihrer offensichtlichen Reduziertheit nicht rein verstandesbetont» seien, bezieht sich das sicherlich nicht auf eine generelle Ablehnung von Vernunft, sondern auf einen reinen Formalismus, der in seiner ‹akademischen› Ausprägung dem Bild die ‹Seele› nimmt. Sie übersetzt ihre sinnlichen Eingebungen unter Zuhilfenahme von «Erfahrung, Gefühl, Meditation und Reflexion» für den Betrachter. Der möge aus dem Instrument Gemälde, entstanden aus den Grundstoffen Farbe und Form, einen individuellen Klang heraushören.

In seinen Erläuterungen zum Begriff ‹Komposition› — und bei den Gemälden von Annekathrin Norrmann handelt es sich um Kompositionen — fragte Kandinsky, ob menschliche Figuren dafür unbedingt notwendig seien. Fast achtzig Jahre danach erfuhr Annekathrin Norrmann in ihrer Malerei die Antwort: Da es ihr nicht um den Menschen in seinem, wie sie sagt, «psychischen oder sozialen Zustand» geht, sondern um ihn als «Figur in seinem Raumgefüge», verzichtete sie auf die Figuration, um die «Klärung von Farb-Form-Beziehung zu erleichtern».

Im Zusammenklang der Anordnungen von Farben und Formen in den Gemälden von Annekathrin Norrmann stellen sich bisweilen naturhafte Assoziationen ein. Den Natureindruck strebt sie jedoch expressis verbis nicht an (wenn sie auch dem Betrachter solche ‹genuß›-ähnlichen Ausflüge nicht verweigern will). Denn sie als Künstlerin will (mit Goethe) «zur Welt als Ganzes sprechen. Dieses Ganze findet (sie) aber nicht in der Natur, sondern es ist die Frucht (ihres) eigenen Geistes.» Und dieser eigene Geist ist Motivation oder auch Richtschnur für einen Prozeß, dem allein die Künstlerin unterliegt. Der Genuß oder auch das Genüßliche hat dabei außen vor zu bleiben. Wer diese Gemälde romantizistisch ‹genießt›, sie also dem Gesamtgefüge der Kunst entreißt, das wiederum Bestandteil des Lebens ist, muß sich von Adorno sagen lassen, er konsumiere und sei deshalb ein Banause.

Innerhalb einer Welt, die nur noch aus Farbtupfern (gerade in der Kunst) zu bestehen scheint oder aber ästhetizistische Verballhornungen von Kunst fördert, kommen die Arbeiten von Annekathrin Norrmann einer Revitalisierung der Moderne gleich. Ihre Raum-, Farb- und Formsetzungen verlieren sich nicht in Huldigungen an Rezitativ und Arie, sondern stellen dem Rezipienten ein Gefüge vor, das sich aus der Gesamtsumme sinnlicher Wahrnehmungsmöglichkeiten ergibt. In ihrer Reduktion auf das Wesentliche (wobei sie jedoch bereits in den Details Farbe, Form und Raum kompositionell vorgeht) bringt sie in sich und dem Betrachter grundsätzliche Fragen nach ästhetischen Ordnungen neu zum Schwingen.

Ausstellungskatalog Raumbilder. Bildräume, Elisabeth Heindl und Annekathrin Norrmann in der Galerie der KV Dachau, 19. Oktober bis 5. November 1989

| Do, 22.10.2009 | link | (1250) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |

Geist der Geometrie

Alf Lechner

Wenn ein — etwas despektierlich formuliert — «Rauminstallateur» wie beispielsweise Gerhard Merz vorgibt, sich mit seiner Arbeit vor der Moderne, beispielsweise eines Mies van der Rohe, zu verneigen, mutet das angesichts des Merzschen High-Tech- und Dekorationspathos (kunst-)geschichtsklitternd an. Betreibt ein Plastiker wie Alf Lechner seinen Geist der Geometrie, der in der Produktion des Teils den Blick auf das Ganze zuläßt, ist man nachgerade gezwungen, über das, im Habermasschen Sinne, unvollendete Projekt Moderne nachzudenken.

Die Moderne hat im Lauf ihrer Entwicklung das Ornament eliminiert, da es seine ereignisfixierende Funktion verloren hatte. Und am Kulminationspunkt der Moderne, dem Bauhaus (dessen letzter Lehrer Mies van der Rohe war und dem die nationalsozialistische Kunstideologie den Garaus machte), waren die applikativen Augenwischereien gänzlich verschwunden — bis die Hitlersche Kleingeistigkeit dem falschen, verklärenden Pathos eine Rolle in der «Volksgesundung» zuwies. Zugunsten der Inszenierung des Raumes, die heute vereinzelt schauerliche Urständ feiert (s. o.), wurden der Raum an sich, die verschiedenen Perspektiven, die die Gliederungen in Zwischenräume ermöglichten, aus dem Feld des Denkens verwiesen.

Seit er es betreten hat, hat Alf Lechner es nie mehr verlassen. Solche Formulierung vermag den Eindruck erwecken, es handele sich bei dem gebürtigen Münchner, genauer: Schwabinger, der seine Wohnsitze freiwillig nie allzu weit weg von der Isar-Metropole verlegt hat, um einen puritanischen Verfechter des Rationalen. Dem ist nicht so. Begegnet man ihm persönlich, ohne seine künstlerische Arbeit zu kennen, gewinnt man zunächst den Eindruck, es könne sich um einen Dorfschmied handeln, dem Bier, Brotzeit und Geselligkeit im dörflichen Wirtshaus und das heimatliche Brauchtum über alles gehe. Tatsächlich ist der Mensch, der Künstler Alf Lechner alles, ist einer, dessen Prämisse er selbst so formliert hat: «Blöd darf der Mensch sein./Ist er's nicht/muß er so gescheit sein,/daß er leben kann.»

Bereits als Fünfzehnjähriger begann Lechner als (einziger) Schüler des Landschaftsmalers Alf Bachmann zu malen. Fast zwanzig Jahre lang malte er impressionistische Landschaften, in, wie Karl Ruhrberg schreibt, «lockerer, wirbelnder Pinselführung, die allerdings bald von abstrakteren Formulierungen abgelöst wurden, bei denen die wohlkalkulierte Proportionalität der Formen und der Klang der Farben eine entscheidende Rolle spielten». Bei der Malerei blieb er lange. Doch bis seine eigentlichen künstlerischen Intentionen Ausdruck finden und an die breitere Öffentlichkeit gelangen sollten, stand zunächst die «Gescheitheit» im Vordergrund, «daß er leben kann». Lechner erfand und produzierte (auch das erinnert an die Moderne, an das Bauhaus) Teile, die letztendlich das Ganze ausmachen: Lampen, Leuchten, Stühle.

«Die Erfahrungen, die er dabei vor allem im Umgang mit den verschiedenen Materialien machte», stellte Karl Ruhrberg fest, «sind für seine spätere künstlerische Arbeit von essentieller Bedeutung.» Lechners Plastiken (Eduard Triers Definition: Der Bildhauer nimmt weg, der Plastiker baut auf) blieben deshalb nicht anonym wie die Objekte der Minimal art, Lechners künstlerische Individualität, «seine Vitalität und seine Aggressivität», so Ruhrberg weiter, seien «auch in der rigorosesten Abstraktion identifizierbar».

Es ist eine Abstraktion, die einer Moderne huldigt, deren Wurzeln in die Mitte des 17. Jahrhunderts reichen, in den «Geist der Geometrie» von Blaise Pascal, einer Abhandlung, die der Schöpfer der Mengenlehre, Georg Ferdinand Cantor, als ersten modernen Versuch einer Philosophie der Mathematik bezeichnet hat und in der Pascal das Einssein Geometrie von beweisendem Geist sehe. Jede der Lechnerschen Plastiken stellt einen Mikrokosmos dar, dem Spinozas Sentenz zuzuordnen ist: «Die Wahrheit wäre dem menschlichen Geschlecht in Ewigkeit verborgen geblieben, wenn nicht die Mathematik, in der es sich nicht um Zwecke, sondern um die Wesenheit und die Eigenschaft von Figuren handelt, den Menschen eine andere Wahrheitsnorm gezeigt hätte.»

Spinoza übte entscheidenden Einfluß auf den deutschen Idealismus und die Romantik aus. Der Begriff Romantik definiert nicht den Menschen, der im PKW zur Talstation fährt, von der Seilbahn zur Almhütte transportiert wird, in der er beim Schein der Petroleumlampe weniger trunken als eher betrunken Mutter Erde besingt. Romantik meint den Menschen als Teil der Natur, und die Natur ist der Raum, in dem der Mensch sich bewegt, sich bewegen darf.

Lechners (mathematisch-geometrischer) Bezug Mensch im (Um-)Raum ist evident. Er reflektiert Räume («Die Kugel verdrängt mit der kleinsten Oberfläche den größten Raum.»), und er widerspricht der oft geäußerten Meinung, seine Arbeiten huldigten der Architektur. Tatsächlich kapriziert sich die Architektur der letzten Jahre darauf, selbst Kunstwerk sein zu wollen, geriert sich solitaristisch. Lechners Plastiken sind jedoch, so gesehen, selbst Architekturen, bereits durchdachte Teilforme(l)n dessen, das uns umgibt, sind also autonom innerhalb des Netzwerkes, das wir geknüpft haben. «Anders formuliert», schreibt Joachim Heusinger von Waldegg, «Konflikte wurden in plastische Abläufe, Prozesse so eingebunden, daß sie sich nicht mehr isolieren oder emotional entäußern können, sondern — ins System eingeschmolzen sind. Das macht sie weniger dramatisch, appelliert mehr an die Verfeinerung unseres Instrumentariums der Sinneswahrnehmung: Stimulierung von Seherfahrungen.»

Nach wie vor ist belegt, daß Lechner nicht zurück-, sondern nach vorn blickt: Es zeigt sich, was Dieter Ronte 1985 erkannte: «[...] eine Emotionalität [...], die vielleicht nur in dem Konstrukt des rechten Winkels erdacht werden konnte. Logik, Gedanke, Hoffnung auf Besserung, gesellschaftliche Projektion, Utopie und Gegenwart verschmelzen in der Sinnlichkeit der Oberflächen ...«

Weltkunst 21.1990

| Mi, 21.10.2009 | link | (2138) | | | abgelegt: Bildende Kunst |

Die Zeit war ein gieriger Spieler

Sprache der Kunst

Hans Platschek †

Da planen hauptamtliche Mitarbeiter eines (west-) deutschen Kunstvereins eine Ausstellung, die unter anderem das Informel zum Thema hat. Doch sie kennen ihn nicht. Auch die Situationistische Internationale soll dabei ins Bild, zur Sprache kommen. Als eine Kollegin darauf verweist, daß man bei diesen Themen wohl um ihn kaum herumkomme, fehlt selbst dem künstlerischen Leiter letztere, wußte er doch nicht, daß er der deutsche spiritus rector dieser Epoche war.

War. Denn einer der letzten Zeitzeugen der neueren Kunstgeschichte ist im März dieses Jahres (2000) gestorben: Hans Platschek. Und wem von diesen Zeitgenossen mit der, um die gekonnt flapsige Bemerkung der Kollegin heranzuziehen, «leicht eingeschränkten Halbwertzeit» denn dafür die Worte fehlen, dem half der 1923 geborene Meister der Kunst-Ketzerei noch kürzlich, in der ihm eigenen Sprachgewalt, persönlich auf die Fährte der Erinnerung. Zum Beispiel mit seinem letzten Buch: Die Zeit ist ein gieriger Spieler (Europäische Verlagsanstalt, 1999).

In zwölf Kapiteln sinniert er in seiner eigen-artigen Sprache, in seinem eigen-willigen Denken: Über die Malerei des 20. Jahrhunderts und setzt damit Titel fort wie Engel bringt das Gewünschte. Kunst, Neukunst, Kunstmarktkunst. (1978), Porträts mit Rahmen (1981) oder Von Dada zur Smart Art (1989).

Und Über die Dummheit in der Malerei (1984) war ein weiterer dieser seine Diktion so kennzeichnenden Titel, der eigentlich zur Pflichtlektüre von Absolventen kunsthistorischer Fakultäten gehören sollte. Denn Hans Platschek war immer auch das, was immer wieder (in einfältiger Art) der Kunstkritik vorgeworfen wird, es nicht zu sein: Künstler, genauer: ein Maler. (Im Frühjahr 1999 zeigte die Kunsthalle Emden eine Retrospektive.) Und mit eben dieser Malerei (Biennale Venedig 1958 und documenta II 1959) war Platschek heftig diskutiert, es ließe sich auch behaupten: umstritten. Denn lange bevor die Alles-ist-machbar-Generation Francis Picabias Diktum vom runden Kopf und den sich darin bevorzugt richtungsändernden Gedanken adoptierte, malte Platschek diese Zickzackbewegung. Eben noch Mitbegründer des deutschen Informel, besann er sich der Figuration, um dem Öl dann, als die Kunstbeschreibung meinte, endlich eine Richtung für ihn gefunden zu haben, nämlich die der Orientierungslosigkeit, auch schon wieder eine andere Fließgeschwindigkeit zu geben.

Am kurzweiligsten (und die Bewegungen der Kunstgeschichte immer erneut aufgreifend) liest sich das in seinen aphorismusartigen Kommentaren. «Ich erinnere», steht im jüngst erschienenen Büchlein Figuren und Figurationen. Über Malerei und mich selbst,, «an André Bretons Vorwürfe gegen Braque und De Chrico, die ‹brav zur schönen Malerei zurückgekehrt sind›.» Platschek, der es sich (nicht ohne Koketterie) verbat, Kritiker genannt zu werden, war es gleichwohl, etwa wenn er mit seiner rhetorischen Volte «Das Geistige in der Kunst wird mit der Hand gemacht» paraphrasierte und im Anschluß an diese Überschrift auf höchstem intellektuellen Niveau Piet Mondrians Aussage sezierte, er sähe keine Quadrate in seinen Bildern.

Hier der Künstler: «Der Maler, der mitteilt, was er über Malerei denkt, unterscheidet sich vom Historiker, Kritiker oder Theoretiker dadurch, daß er Erfahrungswerte mitteilt. Sie, vom Material und den Zeichen gestützt, kann er in Worte fassen. Läßt er sich jedoch in eine vorgeschaltete Eidetik ein, auf Heuristik oder auf Programme, so stimmt etwas im Geschriebenen nicht und meistens auch nicht in den Bildern: entweder er ist ein Tölpel oder er betreibt sales promotion.»

Dort der Theoretiker zur «Idee, mit Fremdmaterialien Werkstücke herzustellen»: «Mit den Mitteln der Malerei ... (oder der Plastik) ist eine solche doppeldeutige Realität nur durch Imitation zu erreichen, ein Verfahren, das im Widerspruch zu der eigenen Dinglichkeit der Malelemente steht.»

Und der (immer bissige) Polemiker: «Picassos Ruhm, wer weiß das nicht, rührt von seinen Frauengeschichten her, der Ruhm van Goghs vom abgeschnittenen Ohr. Constantin Brancusi läßt da zu wünschen übrig. Ideal wäre es, wenn Emil Schumacher oder K. R. H. Sonderborg die Rolle des Professor Brinkmann in der ‹Schwarzwaldklinik› übernähmen.»

Hoffentlich erhält er nach seinem Tod wenigstens die Rolle, die ihm gebührt: eine entscheidende.

Weltkunst, 2000

•••

Ach Junge, schloß er im vergangenen Jahr die dann neuerlichen Aufregungen über diesen ständig um uns herumtrabenden Holzgaul aus Troia, in dem so viele Krieger wider die Kunst hocken und warten, bis sie sie endlich totmachen können, lies doch einfach. Lies! Das habe ich denn auch getan, damals und heute: Kunst, Neukunst, Kunstmarktkunst, zum Beispiel.

Er hatte gerne das (vor)letzte Wort. Also haben wir ihm letzteres gegeben. Dabei ist dies eines, das dort stehen müßte, wo er immer stand und dachte und ging (auch wenn das nicht mehr so richtig lief in den letzten Jahren): weit vorne (auf Seite 9–11). Aber Avant-Garde ist nunmal ein Begriff, den er eher dem Militärischen und damit Unaussprechlichen zuordnete, und wenn er doch von ihm ausgesprochen wurde, dann eher verhohnepipelnd. Und da er sich inmitten von Kurzschrift so wohlgefühlt (Kurzschrift 2.1999) hat wie seinerzeit im Laubacher Feuilleton, haben wir ihm eben den Platz eingeräumt, an dem er sich befand und der ihm auch und mehr noch nach seinem Tod am 9. Februar gebührt: mittendrin (und deshalb die Feder führend). Der Makler und der Bohemien heißt sein Stück aus den siebziger Jahren, bei dem seinerzeit nicht unbedingt alle applaudierten (und dessen ‹Wiederaufführung› aus — den offensichtlich immer — aktuellen Gründen in Kurzschrift wir Mitte vergangenen Jahres vereinbart hatten).

Leider können wir Hans Platschek nicht mehr persönlich für seinen ‹Befehl› «Druck halt das da...» danken.

... Klarheit, und die sollte noch in ein gemeinsames Buchprojekt fließen — mit dem Verlag Christina Schellhase. Also mischen wir die Tränen der Trauer mit der Asche der vielen, vielen Zigaretten, die wir noch auf ihn rauchen, und lassen sie hineinfallen in die Whiskies, die wir noch auf ihn trinken.

dbm

Kurzschrift 3.2000

| Di, 20.10.2009 | link | (1866) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Abschied |

Plastik im Außenraum

Bis jetzt

(Herrenhäuser Gärten 1990)

Häufig ward Hannover nicht eben genannt, wurde in den letzten Jahren nach den bundesdeutschen Metropolen zeitgenössischer Kunst gefragt. Doch nun hat es den Anschein, als sollte sich das ändern. Das Sprengel-Museum bekommt einen Neubau, mit dem die Ausstellungsfläche verdoppelt wird; was den vom Wiener Museum Moderner Kunst/Palais Liechtenstein kommenden neuen Direktor Dieter Ronte sicherlich zu interessanten Aktivitäten animieren wird. Der Kunstverein erwacht mit seinem jüngst ins Amt gekommenen Leiter Eckhard Schneider offensichtlich aus seinem Dornröschenschlaf: Mit der gegenwärtig stattfindenden Gerhard-Merz-Ausstellung scheint eine diskursivere Richtung angezeigt. Dies alles und die Tatsache, daß Hannover im Jahr 2000 Veranstalterin der Weltausstellung sein wird, dürfte so manchen Leine-Anrainer wie etwa die Galeristin Marika Marghescu aufs Experimentierfeld führen. Schlagzeilen wie «Kunst im Aufwind» in der Wochenzeitung Die Zeit belegen, daß in der niedersächsischen Landeshauptstadt nicht nur politisch ein frischer, erneuernder Geist weht.

Doch primär galt besagte Schlagzeile einer Ausstellung, die zumindest zwischenzeitlich Hannover tatsächlich zur Metropole macht. Bis jetzt heißt das Objekt der erhöhten, auch internationalen Aufmerksamkeit, einer Bestandsaufnahme mit dem Untertitel Plastik im Außenraum der Bundesrepublik, einer Retrospektive also jener künstlerischen Disziplin, die wie keine andere hierzulande diskutiert (mehr dazu in Kunst im Außenraum) und allzu oft mit handgreiflichen ‹Argumenten› bedacht wurde — und wird, wie die Ausschreitungen gegen die hannoverschen Exponate einmal mehr belegen.

Bereits im Planungsvorfeld zur Ausstellung schlugen, mehr oder minder von Sachverstand bewegt, die Wogen hoch. Hier der enttäuschte Künstler, die resignierte Künstlerin, die erfahren hatten, nicht mit von der Partie zu sein. Und dort die Verfechter jener umstrittenen These, eine für einen bestimmten Standort geschaffene Plastik in einem anderen Umfeld zu zeigen, heiße, sie ihrem Kontext, ihrer sozialen Funktion zu berauben.

Erstere haben dabei möglicherweise übersehen, daß die Ausstellungsreihe in den nächsten Jahren fortgesetzt werden wird unter Berücksichtigung auch jüngster Entwicklungen der Plastik im öffentlichen Raum.

Und unter den Vorab-Kritikern des im Wortsinn groß angelegten Rückblicks auf 40 Jahre Außenplastik befinden sich, überraschend oder nicht, sehr viele, die eine ursprünglich für eine Kirche geschaffene Skulptur im Museum bewundern.