La poésie aime le mimétisme

Les fleurs du Beau

sur Johannes Muggenthaler

Deutscher Text

Peu s'en fallait, et l'auteur de la ré-flexion suivante tombait par la fenêtre de son inclination sur une vaste perspective : déclarer cicérone de l'art-poésie-art de Muggenthaler les rappels philosophiques et poétiques de Hans Blumenberg de la séductibilité du philosophe. « Ce qui [...] somme les maîtres d'élever le recélé logique en présence optique. En d'autres termes : ce qui n'a pas de signification pour une histoire reçoit la distinction de signifiance optique ». S'il n'y avait pas aussi les propres Ecrits de Muggenthaler pour servir de manuels, il précipiterait le lecteur dans le microcosmique. Quoi qu'il en soit : depuis que l'ordinateur existe, nous savons combien le monde est devenu vaste ; et la science nous enseigne que dans le plus minuscule quelque chose l'infini est contenu.

Peu s'en fallait, et l'auteur de la ré-flexion suivante tombait par la fenêtre de son inclination sur une vaste perspective : déclarer cicérone de l'art-poésie-art de Muggenthaler les rappels philosophiques et poétiques de Hans Blumenberg de la séductibilité du philosophe. « Ce qui [...] somme les maîtres d'élever le recélé logique en présence optique. En d'autres termes : ce qui n'a pas de signification pour une histoire reçoit la distinction de signifiance optique ». S'il n'y avait pas aussi les propres Ecrits de Muggenthaler pour servir de manuels, il précipiterait le lecteur dans le microcosmique. Quoi qu'il en soit : depuis que l'ordinateur existe, nous savons combien le monde est devenu vaste ; et la science nous enseigne que dans le plus minuscule quelque chose l'infini est contenu.Bien sûr Il est là de ces mots qui ont un effet hermétique. Mais dans la poésie-art de Muggenthaler le cryptique est à des milliers de pulsations de la banale incompréhension du fil d'usage et douleur des nouveaux médias. En écrivant comme en créant des images, n'exige-t-il pas le re-tour, et pour ainsi dire un re-tour aux sources à une langue (d'images), dirigée à la manière romantique contre les Lumières, selon une origine quasi-théologique ? Le soupçon pourrait sans peine se faire jour qu'il viserait à ouvrir le chemin de l'Arcadie à un souvenir dé-voyé, si le regard jeté entre les lignes (et celles des images) n'éclaircissait pas combien est retors cet appel au paradis. On y voit plutôt un Novalis de l'œil construire ses fuites de Neurope à Eumeswil.

Par des tableaux ajustés bord à bord et une action vigoureusement menée, Muggenthaler rend visible la richesse dans l'opposition de la culture et de la nature. Couche après couche, le pouvoir du temps qu'il fait et la tempête des sentiments se recouvrent, on a le labyrinthe de la forêt et le jardin-labyrinthe de la ville, le temple et le cachot, le paradis et le monde, l'art du récit et les riches efflorescences de l'imagination [...] magie à deux corps, sous l'envoûtement de laquelle le lecteur lui-même se perd avec bonheur dans le miroitement des significations multiples des textes.

« Comme l'on s'égare avec bonheur, ainsi s'intitule cette poésie qui lie et contraint (gebundene). Celles qui l'ont précédée s'appellaient normales et mortelles, amour et dettes. Muggenthaler avait intitulé « Pélerinage de l'amour » son exposition de 1992 au Stadtmuseum de Munich. Mais l'amour et son pélerinage n'étaient pas à eux seuls suffisants, l'homme de l'Oberammergau (* 1955), à la physionomie d'un paysan toscan et à l'accent du déraciné en pose encore un au-dessous : planches photographiques pour l'étude de la psyché (Photographische Schautafeln zur Seelenforschung).

Quelle allure ça prend dans la constitution psychique (physique) du Cosmonaute Buvant (Trinkender Kosmonaut), on peut en voir le constat en premier plan avec la bouteille de vodka et le verre qui l'accompagne, comme les yeux rougis pourraient indiquer que des larmes de tristesse ont coulé, ont tourmenté sa psyché. Mais peut-être bien plutôt le regard que porte Muggenthaler sur la « constante » d'absence d'événement. La question se pose, impérieuse : comment faire ployer le genou au jour ? Autrefois cela se passait autrement, les jours n'étaient pas si longs. Ils passaient sans qu'on s'interroge. Quelle tension offre donc la vie, pas beaucoup. La dramaturgie est mauvaise et où que l'on regarde il y a des longueurs, de terribles longueurs. Question ? réponse ? Ah oui Einstein. Si nous prenons simplement ton E = mc2 au sens direct où l'entend le bon peuple, tout est relatif.

Là où les uns utilisent la tête (ronde) pour — sans la moindre pause — sonnant et cliquetant faire changer de direction aux idées, Muggenthaler y fait des tours en flânant et renâcle à la tragédie de la fuite d'Ariane. Ainsi l'artiste (Muggenthaler) se confirme-t-il et confirme le philosophe (Blumenberg), lequel est d'avis que des fils conducteurs dont personne n'a assuré l'extrémité ont quelque chose d'artistique ». Mais Muggenthaler signifie à ceux qui le « suivent dans l'incertain », qu'ils ne doivent pas craindre de se perdre car en fin de compte, lui, l'artiste, sait bien aux mains de qui repose le fil bleu d'Ariane. Muggenthaler pose donc, de manière certes à jeter la confusion, les commencements de ses fils (partout), et selon une logique déconcertante leurs extrémités reviennent toujours flotter aux points vagues de leur ancrage (et ceux de la mise en garde du philosophe). Que cela commence avec le mot et se termine avec l'image et inversement ou que les deux mènent là une existence indépendante l'un de l'autre, il y a toujours une image qui sort des mots, les mots se joignent aux paroles pour former une image et aboutissent à ce « consommé » où cuit la pure multiplicité. Le cuisinier fast-food des nouveaux médias appelle « crossover » cette soupe-primitive-de-l'art.

La nostalgie habite la poésie, qu'elle soit verbale ou plastique : après s'être détournée du pur entendement. Mais à l'encontre de la part mal comprise qui fut assignée au romantisme dans l'effort de l'individu uniformisé par le jean de se distinguer d'une manière nostalgique, la langue-image de Muggenthaler laisse vibrer ses cordes pour la disséquer, à la suite de Jean-Paul, ou d'E.T.A Hoffmann ou encore à la manière, il est vrai moins douloureuse, de Jochen Gerz. L'aspiration à cet autre état prend de l'ampleur jusqu'à l'explosion, libératrice et joyeuse. Car la pierre ne veut pas aller où l'ésotérisme – en tant que savoir d'initiés – a été dénoyauté de ses secrets, accumulé dans la confusion et comblé par la drogue bon marché du vide de sens. La pierre veut retourner à la fronde.

De Cythère à Adriapolis

Je mène volontiers dans un pays où il n'y pas encore moi (Ich führe gern in ein Land, wo es mich noch nicht gibt). L'Embarquement pour Cythère du très pré-romantique Antoine Watteau, de 1717, ouvre l'espace au paysage, et son compagnon ultérieur Muggenthaler y ajoute son navire à titre d'éclaboussure mélancolique sur le grand écran de l'industrie de la nostalgie. Selon une correction grammaticale qui laisse à désirer il l'associe à un hymne quasi-poétique au lointain. Il s'agit dans les deux cas de tableaux connus. Tous deux ont leur validité ancienne et spécifique, aussi bien dans leurs significations originaires que dans la manière dont elle est occupée aujourd'hui par l'industrie des voyagistes. Le navire attend mollement sur l'eau d'un bord de mer et veut que la mer l'emmène vers l'infini. Le navire qui attend son passager sous le soleil du midi et qui doit le mener dans la zone qui échappe aux climats, le tirer de sa tristesse d'avoir été projeté là, ou de sa tristesse échauffée par trop de culture Ce monument repose sur le sable d'une béance des lointains où vont pondre des myriades de rêveries. A quel point de telles pensées volent loin et comme elles sont vraies dans la réalité de ce désir, on le sait du temps où on lisait de telles choses ou qu'on en entendait parler. La partie « réflexion en arrière » apparemment prête au voyage en mer est donc fixée à une croyance qui a été ancrée par la mise en vente-aphorisme dans les ganglions du rudiment Seulement ce qu'il y a de fantomatique à ce subjonctif inhabituellement correct, et qui fait sortir un peu la certitude du lot d'une supputation par ailleurs bien justifiée qu'il pourrait ici s'agir de langage. L'image et le mot appareillent donc (de conserve), si toutefois ils appareillent. Au but enfin , le récipiendaire. Comme lapin.

Car Johannes Muggenthaler est déjà là-bas, tenant en main le fil du but, qui flotte et fuit, emprunté à son amie Ariane. Dans la langue de poète qui lui est propre : « Tu salues chacun mais tu ne connais personne », il l'a une fois ennobli davantage dans le titre Se chercher ne rien trouver... (Sich suchen, nichts finden). Il montre l'espérance au neuvième mois dépassé d'une grossesse simulée. Tu deviens toujours plus. Comme si l'échange de cadeaux entre l'homme et l'animal (Der Austausch von Geschenken zwischen Mensch und Tier) offrait un trou où la nostalgie brûlante trouvait à se rafraîchir. Un pigeon aussi n'est après tout qu'un être humain. Lui aussi veut être autre (ailleurs). Mais hélas : même le dé-tour comme but n'est pas un site de l'être.

Muggenthaler est un merveilleux menteur qui a puisé pour les faire siennes des vérités dans le fonds mythique de l'Antiquité. Avec une bande pareille on fait merveille. Thésée lui a prêté la pelote de fil, même si Ariane en a pris un autre (ni plus ni moins que Dionysos) Mais combien il doit l'aimer, lui l'artiste, après comme avant, c'est ce dont témoignent de nombreux portraits photographiques d'une grâce pénétrante (on sait qu'elle s'épanouit à l'extérieur sous forme de beauté). Mettre les sons dans la situation de la Reine de la Nuit, il l'a appris des oiseaux-leurres d'Ulysse. De cet acte le dramaturge a aussi appris à développer les organes des sens au point que même les dispositifs d'alarme ne disposent plus de sons. A lui-même il ne peut plus rien arriver, puisqu'il s'est ficelé au mât de l'art. Et la mimesis , il la tient de ceux qui nous ont délivré la lingua franca (celle aussi de l'humour finement ciselé). Comme cette orchidée qui faisant la guêpe égare la guêpe, il se sert du plaisir comme illusion pleine de sens. Et qui sert (aussi) finalement à l'accroissement de ses essences divisées, qui d'elles-mêmes n'iraient jamais reconnaître qu'elles appartenaient à un genre : image ou parole. A chaque fois elles ont leur vie propre, tout comme le féminin ou le masculin dans chacun des sexes qui s'égare déjà en lui-même. Ainsi sont-elles toujours cette poésie (non-moderne) comme seul en fait le romantique, qui ne demande pas après elle et dont l'espoir (ou son absence) se porte dans son chant de mélancolie au travers de l'Adriapolis (Adriapolis) qui a optiquement sombré, qui s'appelle aussi bien Iesolo ou Rimini et dans lequel chant le ténor de la beauté sent ses sens chavirer. Parce que sur le vieux site on a fini par sombrer dans l'ennui, parce qu'on connaît le connu jusqu'à son altération même, jusqu'à l'habitude. Mais ici, alarmé par les dangers et les séductions de l'étranger, c'est le moi lui-même qui s'éveille et se sent tout particulièrement. « Et ainsi l'artiste chante-t-il la mimésis de son propre sens.

Dans l'une de ses deux tragédies comiques Normal et mortel c'est vraisemblablement Muggenthaler qui s'appelle Nietzsche. Il implore ce génie-là en lui, car il doit bien exister une imite entre l'être et le non-être ». Mais comme l'être se cogne la tête au firmament, le poète romantique laisse là la quête.

© L'auteur et Johannes Muggenthaler (image)

| Mo, 16.11.2009 | link | (4204) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |

Im Niemandsland zwischen Gelb und Weiß

Über Kazuo Katase*

(dort, auf dessen Seite, auch Abbildungen)

«Ich gehe über eine Brücke und bin gelb geschminkt. Es ist der Weg von Asien nach Europa. Dann habe ich mich wieder weiß geschminkt. Gelb-Weiß, das war die Auseinandersetzung: Wer bin ich? In Japan hieß es immer, du bist so europäisch, hier heißt es: Du bist so japanisch. Ich bin gelb. Ich bin weiß.»1 Diese Äußerung des 1947 im japanischen Shizuoka geborenen Kazuo Katase bezieht sich auf eine Aktion aus dem Jahr 1978, als er bereits drei Jahre in der Bundesrepublik Deutschland lebte. Zu dieser Zeit hatte er sich der konzeptionellen Kunst verschrieben, die ihm Zubringer war zur «Kunst als gesellschaftlicher Eingriff». So machte er Ende der siebziger Jahre vor allem mit seinen ‹Computerstreifen› auf sich aufmerksam, künstlerische Variationen der EAN (Europäische Artikel Numerierung), die heute als Bestandteil der Alltagswelt kaum mehr Beachtung findet. Katases Identitätssuche zwischen Ost und West, genauer zwischen Asien und Europa, kulminierte in einer Art «technischem Selbstbildnis», indem er die Buchstaben-Zahlen-Kombination seines japanischen Reisepasses codierte. Doch im Gegensatz zu den elektronisch lesbaren Computer-Zeichen, die, um entschlüsselt werden zu können, immer identisch und damit technisch perfekt angefertigt sein müssen, malte Katase sie auf Stoff auf, und so waren sie «damit nicht nur Träger einer verschlüsselten, codierten Information, sondern zugleich auch eigenständiges Medium, das nie als eindeutig definierter Kunst-Gegenstand verstanden werden» wollte.2

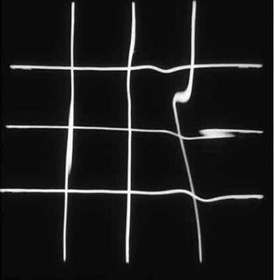

Es war die Zeit, in der George Orwells 1984 bedrohlich näher rückte und unter sensibleren Naturen für (wieder aufbereitete) Konfusionen sorgte. Ein weiteres Beispiel dafür mag Katases Arbeit Der fotografische Augen-Eingriff aus dem Jahr 1978 sein. Darin verweist er mit den Mitteln der Technik auf die Gefahren einer technoid ausufernden Gesellschaft: Sowohl die Angst vor psychischen Okkupation ist darin enthalten als auch die Warnung einer digitalisierten Bildwelt, die Informationen verfälscht (was heute alltäglich ist) und Wirklichkeit wie Wahrheit zuwider läuft.

Doch der Euroasier im Geiste Katase entgegnete diesen Konfusionen überwiegend mit Hilfe der Konkreten Poesie über ein «zunächst [...] unverbindliches Jonglieren mit reizvollen formalen Möglichkeiten. Immer aber ergeben sich zugleich neue, unerwartete inhaltliche Dimensionen — etwa, wenn Katase den EAN-Code mit den Eßstäbchen seiner Heimat in Verbindung bringt und das noch ungeteilte Stäbchen als «Urcode» zum fiktiven Ausgangspunkt dieser Schrift erklärt, wohl wissend, daß Schrift tatsächlich aus solchen ‹Buch-Staben› entstanden ist.»3 1983 verwies Hans Gehrcke darauf, daß Katase an vielen Stellen seines Werkes ausdrücklich auf seine japanische Herkunft anspiele, daß sie entscheidender Teil seiner Identität und damit auch Thema der künstlerischen Auseinandersetzung sei. Daran hat sich bis heute, wenn auch in wesentlich verändertem formalem Bild- und Raumtypus, nichts geändert.

Er, der sich als «Spätentwickler» bezeichnet, kam mit seiner persönlichen künstlerischen Weiterentwicklung der Concept art Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre an deren Schlußpunkt an. Jedoch sollte sich für ihn diese Kunstrichtung nicht als abgehakt erweisen. «Konzept», so Katase, «bedeutet geistige Kunst, und die kann nicht als Tendenz zu Ende gehen.»4 So setzte er sich mit Religionen, mit vom Buddhismus (in dem er seine Wurzeln hat, er ihn genauer jedoch erst erfuhr, nachdem er sich in die europäische Philosophie vertieft hatte), beeinflußten Arbeiten auseinander. In zunächst spitzem Winkel näherten sich seine Gedanken an die Arbeit von Reiner Ruthenbeck, an die von Joseph Beuys an, um dann zunehmend parallel zu verlaufen. Über letzteren kam er mehr oder minder zu Rudolf Steiner und der Theosophie — «und dann kommt man auch auf den Buddhismus».5 Katase ging, als Asiat, den umgekehrten Weg, ging ihn als Europäer, wie Arthur Schopenhauer, wie der bereits erwähnte Rudolf Steiner oder wie Hermann Hesse, die in Fernost die Wahrheit der westlichen Welt suchten. «Will man Katases Arbeit überhaupt an ein bestimmtes Merkmal einer Kultur binden, so ist es vielleicht diese Offenheit des Blickes, die ihn als einen asiatischer Kultur entstammenden Menschen erkennbar werden läßt. Eine Offenheit, die sich nicht von kulturellen Attitüden blenden läßt, sondern den Menschen grundsätzlicher begreift, als ein Wesen, das sich in jeder Individuation, seien ihre historischen Merkmale auch ganz unterschiedlich, der Frage nach einer Bestimmung seiner Position in der Welt gegenüber sieht — eine Frage, deren Beantwortung nicht in Ideen und Spekulationen liegen kann, sondern allein im Lebensvollzug des einzelnen.»6

Katases Arbeit ist die der Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung. Das ist, im Kunst-Kontext, eine Binsenwahrheit. Doch die Umkehrung, die Tatsache, daß ein Japaner den asiatischen Gedanken europäisch andenkt, führt innerhalb der von Mythen und Mystik (scheinbar?) freien Aufgeklärtheit zu einer gewissen Verunsicherung. Das Katasesche «Fundament des anderen Sehens»7 erweist sich angesichts seiner Arbeit Fisch + Schiff — + mehr so durchaus als Paradoxie. Helmut Friedel zitiert im Zusammenhang mit dieser Installation im Münchner Kunstforum in der Maximilianstraße von 1985 eine von Paul Watzlawick in dessen Buch Wie wirklich ist die Wirklichkeit? angeführte Schrifttafel: «Dieses Zeichen nicht beachten!»8 Die zeICHensetzung ist bei Katase eine andere: Nicht das Boot, sondern der Fisch schwimmt im Wasser, und das ist ins Boot eingelassen. Ist das Boot das Meer? Und der Raum, in dem das Boot mit seinen durchlaufenden, also in der Mitte nicht getrennten und überdies die begrenzenden Wände berührenden Rudern liegt, ist er das Universum? Dieses ‹Universum› zeigt sich in intensivem, in leuchtendem Blau. Es bewirkt, »daß der Raum unbetretbar, das heißt unnahbar bleibt. Sieht man eine Weile in diesen Raum hinein, dann beginnt das Auge die Blaufärbung zu kompensieren und man beginnt die Gegenstände ‹normal› zu sehen. In diesem Augenblick erscheint aber die Welt draußen im weißen Licht als Rosa gefärbt. Die ‹Wirklichkeit› erscheint so oder so immer gefärbt.»9 Überhaupt spielt Katase, der bereits in Japan konzeptionell gearbeitet hatte und dann in Floris M. Neusüss' Kasseler Photographenklasse studierte (jedoch, mit seinen Worten, gezielt gegen den europäisch geprägten Akademismus die «autodidaktische Haltung weiterentwickelt»), mit den Möglichkeiten der Positiv-Negativ-Umkehrungen. Er formuliert die objektiven Wirklichkeiten um: Licht wird zu Schatten, Weiß zu Schwarz. Auch im farblichen Bereich geht Katase ähnlich vor, so in der bereits erwähnten, in München ausgeführten Arbeit Fisch + Schiff — leer + mehr oder in der Genter Ausstellung Chambres d' amis, indem er Filter installiert, die ganz bestimmte Farbtöne, hier die roten, schlucken bzw. umwandeln, so daß der Betrachter des Raumes sich grünhäutig wähnt.

Überhaupt: die Räume. Sie sind Orte des meditativen Schweigens, aber auch der europäischen, vernunftgemäßen, Erkenntnisse. Letztere macht der Begeher der Kataseschen Environments, verstärkt durch die Lichtkonstellationen, indem er konzentriert wird auf seine innere und äußere Umgebung, herausgelöst aus dem ‹profanen› Treiben um ihn herum. Der Museumsbesuch wird zum Ritus des Nachdenkens, der kognitiven Aktion im psychedelischen Farbenrausch; so in Katases documenta-Installation Nachtmuseum, documenta IX, 1992.

Katase ist, als ‹Europäer›, im Zen-Buddhismus zuhause, und in diesem gelten Verneinung bzw. Bejahung als «strategische Maßnahmen», als «Hilfsmittel für Verwirren und Verunsichern». Nach Klaus Hoffmann, der Kazuo Katase zur Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland angeregt hat, ist dies «für den logischen Verstand und das dualistische westliche Denken [...] vielfach unverstehbar, es sei denn, man nähme das irrationale Denken der christlichen Mystik zu Hilfe, Meister Eckehart, Thomas von Aquin, Nicolai de Cusa, oder das scheinbar krause Kunstdenken von Surrealismus, Dadaismus und Fluxus».10

Ob christliche, ob buddhistische Mystik, das Verneinen im Bejahen et vice versa ist auch der Romantik immanent. Novalis spricht von «Wechselerhöhung und Erniedrigung», daß wenn man «dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe».11 Auch hier — und das ist kein Widerspruch in der Widersprüchlichkeit — in der Romantik fühlt Katase sich zuhause, ist seine Kunst verwurzelt. Es ist die Romantik als Weltentwurf, aber eben auch eine des Alltags(-Gegenstandes), der durch die Kunst, im besten Wortsinn, erhöht wird wie in der Installation Trink eine Tasse Tee von 1987 (Abbildung oben) auf dem schweizerischen Furka-Paß, der auf diese Weise eine ästhetische Rückführung auf den universalen Gedanken erfährt — und durchaus auch Kontinente zusammenführt. Hier wird die Nähe zu Joseph Beuys, dem radikalen Erneuerer des romantischen Gedankens, einmal mehr evident. Jeder Mensch sei ein Künstler, sagte Beuys. Nein, so sagte er das nicht. Eher meinte er es so: «Jeder Mensch sollte Künstler sein. Alles kann zur schönen Kunst werden»12 notierte Novalis rund 150 Jahre zuvor.

Im Bezug zum Heute schlägt dann letztendlich doch wieder der Asiat, der Japaner Katase durch. Im Gegensatz zu früheren Ausdrucksformen des Konzeptionellen zielt seine Arbeit nun auf den (eigenen) Prozeß des Wachsens bzw. Entwickelns im «Älterwerden». Sein — oft kritisierter — Dualismus artikuliert sich schillernd dialektisch: Die Wahrheit ist nur in der Weisheit zu erfahren.13

Anmerkungen

1 K. K. im Gespräch mit Kersti Schwarze, in: Kassel Kulturell Nr. 4, April '92, S. 25

2 K. K. im Gespräch mit Volker Rattemeyer, in: Kat. zeICHensetzung, Heidelberger Kunstverein 1983, o. P.

3 Hans Gehrcke, in: zeICHensetzung, a. a. O.

4 K. K., in: Kassel Kulturell, a. a. O., S. 27

5 ebenda

6 Heinz Liesbrock, Das offenbare Geheimnis, in: Kat. Temple de la nuit, Centre National d`Art Contemporain de Grenoble 1989, o. P.

7 K. K., in: Kassel Kulturell, S. 25

8 Helmut Friedel, in: Kat. zeICHensetzung, Fisch + Schiff – leer + mehr, Städt. Gal. im Lenbachhaus, Kunstforum Maximilianstraße, München 1985, s. p.

9 ebenda

10 Klaus Hoffmann, Nicht dieses nicht jenes, aber ... Das Ja im Nein. Im Nein das Ja., in: gabelung, Ausst.-Kat. Kunstverein Wolfsburg 1988, s. p.

11 Novalis, Schriften, hrsg. von Richard Samuel, Stuttgart 1981, 3. Aufl. Bd. 2, S. 545

12 Novalis, a. a. O., S. 497

13 Schiller meinte, die Wahrheit sei nur mit List zu verbreiten.

Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 20.1992

Zu Kazuo Katase folgte in Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst in der Ausgabe 56.2001 ein weiteres Heft. Den Text dazu verfaßte Herbert Köhler. Er ist auf der WebSeite von Kazuo Katase veröffentlicht: Er schneidet in ein Stück Natur.

*Der Name wird im Japanischen auf der dritten, hier der Endsilbe betont, also Ka-ta-se

© Für den Text: Detlef Bluemler und Zeitverlag (ehemals WB-Verlag);

für die Katase-Abbildungen: © Kazuo Katase

| Di, 10.11.2009 | link | (2465) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |

Der Körper als Organ der Sprache

Über (Wolfgang) FLATZ

1974 setzte sich Flatz während einer Modenschau im Grazer Hotel Steirer Hof mit verbundenen Augen in die erste Reihe. Sowie das Publikum applaudierte, klatschte der ‹begeisterte‹ Besucher Flatz mit. Am Ende der Schau, die zu der seinen werden sollte, verließ er, weiterhin mit verbundenen Augen, den Saal, quasi hilflos, hilfesuchend und wortlos. Diesem ersten Ergebnis der Flatzschen Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst, vor allem mit dem Happening und den Wiener Aktionisten, folgten 1975 weitere Durchkreuzungen herkömmlichen ‹Wahrnehmens› und ‹Fühlens›. Eine davon brachte ihm einen Aufenthalt im örtlichen Stadtgefängnis und eine anschließende Einweisung in die psychatrische Abteilung der ‹Landesirrenanstalt Valduna› ein: als er sich im Palais Liechtenstein im österreichischen Feldkirch während einer Ausstellungseröffnung von den anderen Vernissagebesuchern lediglich dadurch unterschied, daß er einen schwarzen Sack über den Kopf gestülpt trug.

Die Wiederholung eines solchen Klinikaufenthaltes brachte jene Aktion mit sich, bei der Flatz sich zwölf Stunden lang auf einer Straßenbrücke neben ein 140 mal 140 Zentimeter großes Schild gestellt hatte, dem zu entnehmen war, daß er an diesem Ort einen Unfall mit beträchtlichen Folgen verursacht habe. Während die Performances oder Aktionen der darauf folgenden Jahre allesamt ‹autoaggressiv› waren (bei denen allerdings der eine oder andere Beobachter oder Betrachter so manches Mal handgreiflich wurde), bezieht der 1952 im österreichischen Dornbirn geborene Flatz 1992 auf der Kasseler documenta IX zum ersten Mal sein Publikum konkret auch physisch in sein Konzept ein.

Bodycheck/Physical Sculpture No. 5 ist der Titel dieser Arbeit, die, in vermutlich jeder Hinsicht, Bewegung erbringen wird: Im zweiten Obergeschoß des Fridericianums hängend, den gesamten Raum ausfüllend, eine Vielzahl zylindrischer Körper, ‹Sandsäcken› ähnlich, wie sie die Boxer zum Training benutzen, 120 Zentimeter hoch, bei einem Durchmesser von 40 Zentimetern und einem Gewicht von 60 Kilogramm, was Flatz' Körpergewicht entspricht. Das Entscheidende dabei ist, daß jeder Besucher der dahinter liegenden Ausstellungsräume durch diesen ‹Skulpturenwald› hindurch muß, ihm dabei jedoch lediglich ein Zwischenraum von 40 Zentimetern bleibt, fünf Zentimeter weniger, als die durchschnittliche Schulterbreite des Menschen ausmacht.

Flatz' Intention ist die, daß jeder Besucher die Skulptur berühren, stoßen, wegschieben muß. «Sie erlaubt ihm die Fortbewegung nur als bewußte Handlung», so Flatz in seinem Konzept-Papier, «als direkte körperliche und geistige Auseinandersetzung mit der Skulptur selbst.»1 Diese documenta-Arbeit stellt Zusammenfassung und Höhepunkt der künstlerischen Vorstellungen dieses schmächtig-drahtigen, narzißtischen Philanthropen dar. «Bodycheck/Physical Sculpture No. 5 ist ... weich und brutal, schwarz und ledern, geometrisch abstrakt, massiv und beweglich, schwer und unverrückbar, streng und durchschaubar, direkt und beängstigend, das Einzelne und die Masse, Organisation und Irritation, Strategie und Widerstand, Körper und Intellekt, Raum und Form, Gewalt und Aggression ....» Und alles zusammen ist ihm «vor allen Dingen Kunst».2

Die Performances, die Flatz (wie auch seine späteren Demontagen) Stücke nennt, waren über den Zeitraum von nunmehr 18 Jahren ‹autoaggressiv› bestimmt, also auf den eigenen Körper bezogen. Doch diese Form der Ich-Bezogenheit rief immer wieder mehr Menschen auf den Plan, als das gemeinhin bei einer Gewalt der Fall ist, die gegen andere gerichtet ist. So etwa bei der Aktion Teppich: Flatz ließ sich in den Windfang der Münchner Kunstakademie legen, eingenäht in einen Teppich, auf den die Hineingehenden traten, mehr oder minder gezwungen. Die Schmerzen, die die Tritte verursachten, artikulierte Flatz jeweils mit einem schrillen Pfiff. Zwölf Stunden sollte auch dieses Stück andauern. Doch nach etwa einem Drittel der Zeit wurde der ‹menschengefüllte› Teppich von zwei Männern weggezerrt — und zur Seite geworfen. Eine weitaus weniger gewalttätige Gegenreaktion dürfte die Frau bewogen haben, jenes Stück von 1977 in einem Vortragssaal im österreichischen Bludenz zu beenden, bei dem Flatz sich, bis zum erwähnten Abbruch, fünfzehn Minuten lang von einem Mann ohrfeigen ließ, während das Auditorium Schläger und Geschlagenen auf einem Videomonitor beobachten konnten.

Jochen Gerz hat zwei Jahre später mit seiner Performance Purple cross for absent now ähnlich agiert, als er sich ein Gummiseil um den Hals legte, an dem der Mensch ziehen und das ‹Ergebnis› im Monitor ‹überprüfen› durfte. Es ist jene Apokalypse-Konsumtion, die Leid und Schmerz quasi konserviert liefert und so gegenüber der Wirklichkeit abstumpfen läßt.

Aber auch den Voyeurismus und die direkte Gewaltbereitschaft hat Flatz immer wieder provoziert. So gesehen war seine Aktion, seine Performance von 1979 in Stuttgart, ein Treffer im ärgsten Wortsinn, jedoch nicht etwa deshalb, weil sie einen kommunalen Kulturpolitiker das Amt kosten sollte, da dieser zu verhindern suchte, daß Flatz sich für ein ‹Preisgeld› von 500 Mark mit Dart-Pfeilen bewerfen ließ, sondern weil der Politiker dabei gesehen wurde, wie er sich selbst als Wurfschütze betätigte ...

Den Kulminationspunkt seiner autoaggressiven Performances erreichte Flatz sicherlich mit der zu Sylvester 1990/91 und in der orthodoxen Neujahrsnacht am 14. Januar 1991 in der georgischen Hauptstadt Tiflis (wo er, wie in Leningrad, eine Gastprofessur innehatte): in der dortigen alten Synagoge, die zur Zeit des kommunistischen Regimes als Kader- und nach dem Zusammenbruch als anarchische Kulturstätte benutzt wurde. Er ließ dort zwei 1,50 mal 2,80 Meter große Stahlplatten an die Decke hängen. Zwischen diesen hing er mit dem Kopf nach unten, an den Händen gefesselt. Diese wiederum waren mit einem Seil verbunden, mit dem ein unten stehender Mann Flatz' Körper fünf Minuten lang zwischen den beiden Platten hin- und herpendelte und aufschlagen ließ. Im Anschluß an dieses ‹Glockenläuten› tanzte ein Paar den Kaiserwalzer von Johann Strauss. Wenn dies vordergründig auch eine Provokation ohnegleichen war, so war es doch ein hintergründiger Hinweis auf Geschichte: Zur Zeit der Zaren wurden politisch Unbeugsame in die Glocken gehängt, bis sie ‹sangen›. Und mit dem abschließenden Kaiserwalzer assoziierte Flatz die monarchische, heute nur noch als romantizistische Hülse existierende Hochkultur (Demontage IX, Tiflis 1990/91).

Flatz ist an der Provokation alleine nicht gelegen. Sie ist ihm Mittel zur Irritation, ist «Summe meiner Erfahrungen»3 Aber sie ist ihm auch Hilfe bei der Selbst-Irritation, die ihn Bilder sehen läßt, «die ich selber sehen will, die ich noch nicht kenne oder die ich noch nicht gesehen habe, die natürlich sehr wohl auf die Geschichte Bezug nehmen». Geschichte meint bei ihm sowohl die gesellschaftliche, die politische Historie als auch die in (aller-)nächster Nähe liegende der (Selbst-)Erfahrung. Es ist eine ambivalente, die der Österreicher mit Wohnsitz in München seine «dialektische» Umtriebigkeit zuordnet. «Die Konstitution von Identität», schreibt Georg Schöllhammer, «erfolgt [...] über etwas Entferntes, Vergangenes, von dessen Ähnlichkeit mit dem, was man glaubt zu wissen gewesen zu sein, man gleichzeitig seiner selbst gewiß und seiner selbst unsicher ist.»4

Es ist ein enormer Perfektionsdrang, mit dem Flatz arbeitet. Er hat seine Wurzeln sicherlich in der Ausbildung zum Goldschmied und Metalldesigner. Auch bewarb Flatz sich an der Münchner Akademie der Bildenden Künste in der Goldschmiedeklasse von Hermann Jünger, allerdings mit Photographien seines Körpers (siehe beispielsweise oben). Ihn hat er, aufgrund der Erkenntnis, daß das Schmuckstück als soziales Zeichen keine Funktion mehr hat, zum Organ gemacht, das sein «hohes ästhetisches Bedürfnis», artikuliert, aber auch sozial- und gesellschaftskritische Aussagen transportiert.

Flatz lebt sein immer wieder erwähntes «ästhetisches Bedürfnis», das eben dem Ästhetizistischen, das das Inhaltliche aus dem Formalen ausgrenzt, widerspricht, in allen erdenklichen ‹Räumen› aus. So richtete er 1984 in München den Friseursalon Rosana nicht nur mit von ihm entworfenen Möbeln ein, sondern ersetzte die sonst üblichen Spiegel durch Videokameras bzw. -monitore. Der Narziß foppt seine Kinder. Auch entwirft er Bühnenbilder, etwa an den Münchner Kammerspielen; inszeniert selbst, so für die Opernfestspiele in München; gewinnt, mit Florian Aicher und Uwe Drepper, den Architekturwettbewerb zur berühmt-berüchtigten Münchner Abgasröhre Laimer Unterführung; realisiert die Videoskulptur Modell America (1985), einen elektrischen Stuhl, bei dem ein Delinquent im Todeskampf zu sehen ist; konzipiert Ausstellungen usw.

Das Auseinanderklaffen von Alltags- und Hochkultur ist ein gesellschaftlicher Faktor, den Flatz beharrlich auszuleuchten versucht. Ein Beispiel ist das in verschiedensten Variationen aufgeführte Stück Demontage II. In der Rosenheimer Fassung von 1987 durchbrach Flatz mit einem Preßlufthammer eine Mauer, während eine Sopranistin Lieder deutscher Klassiker sang. Auch hierbei durchkreuzte Flatz die unterschiedlichen Wahrnehmungsperspektiven und richtete sein Aggressionspotential gegen das Material. Auch hier, ähnlich der Demontage IX von Tiflis, das romantizistische ‹Liedgut› des Bildungsbürgertums und dort die Funktion der Gewalt, die sich scheinbar entseelt und trivial äußert.

Die Trivialität spielt in Flatz' künstlerischer Intention eine wichtige Rolle. Hier ist er der Pop art näher als der konzeptionellen oder Aktionskunst. Am ausgeprägesten zeigt sich das in seinen Werkserien mit Titeln wie Zeige mir einen Helden und ich zeige Dir eine Tragödie, Einige mehr oder weniger wichtige historische Zwischenfälle oder Die Liebe und der Tod (1990).

Flatz entblößt die Insignien des Pathos', ob es sich dabei um das ‹Repräsentative› weihevoll zelebrierter Hochkultur oder um den ‹Schmuck› des sogenannten kleinen Mannes handelt, indem er sie zu Ikonen erklärt. Letzterem ist er jedoch in jedem Fall mehr verbunden. Für ihn, den gern Belächelten oder auch Ausgelachten im Gesellschaftlichen oder rein Machtpolitischen, ergreift er Partei. Für ihn argumentiert er in einer (narzißtischen) Sprache, die vermeintlich nur die Gebildeten verstehen: in der der Kunst.

Anmerkungen

1 Unveröffentlichtes Konzept–Papier zur documenta-Arbeit

2 a. a. O.

3 Soweit nicht anders gekennzeichnet, entstammen Zitate aus einem Gespräch mit dem Autor am 15. Februar 1992 in München

4 Georg Schöllhammer, Zu den szenischen Konzepten von FLATZ, in: FLATZ, Performances 1974–1982, Demontagen 1987–1991, Kat. Kunstverein München 1991

Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 18.1992

© Für den Text: Detlef Bluemler und Zeitverlag (ehemals WB-Verlag);

für die Flatz-Abbildungen: © Wolfgang Flatz

| So, 08.11.2009 | link | (5165) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |

Figur, Körper, Linie, Raum

Hella Berent

«lst dir schon mal aufgefallen», zitiert Hella Berent Rolf Dieter Brinkmann, «wie irrsinnig zerstückelt die Gegenwart ist, wenn man einen Augenblick auseinandernimmt in seine einzelnen Bestandteile und sie dann neu zusammenstülpt?»1 Daß die 1948 geborene bildende Künstlerin sich auf den Schriftsteller des Jahrgangs 1940 bezieht, dürfte in einer geistig-geographischen, in einer mentalen Verwandtschaft begründet liegen. Beide haben in Italien gelebt, Hella Berent fühlt sich ideell, wenn nicht gar existentiell dorthin gezogen, beide waren Villa-Massimo-Stipendiaten; Brinkmann war Wahl-Kölner2, und für Hella Berent ist die rheinische Kunst-, Künstlermetropole «die südlichste Stadt Deutschlands».3 Sicherlich resultiert diese ‹Verwandtschaft› aus einer Kunstauffassung, in der die Gattungen Wort und Bild (et vice versa) unabdingbar zusammengehören, mehr noch: in der die Kunst, die Künste elementarer Bestandteil des Lebens sind. Der Vogel fliegt nicht weiter, ein Aquarell von 1980, in dem dieser Titel in das Bild integriert ist, dient Helmut Frielinghaus als Beleg: «Das Wort ist Bestandteil des Bildes. Wir, unsere Gedanken und Empfindungen, reagieren auf beides.»4 Bild und Wort waren in der früheren Arbeit von Hella Berent untrennbar miteinander verbunden, und wenn sie in den achtziger Jahren begonnen hat, die Worte in Büchern und Katalogen für sich wirken zu lassen, so stellen sie dennoch Sprach-Bilder, Sprach-Zeichnungen dar. Für ihre Affinität zum Buch mag das Beispiel ihrer Zeichnungsbücher aus in Italien entdecktem, speziell für Gerichtsakten gefertigtem und gebundenem Seidenpapier gelten: diese Papiere ließ sie für ihre Zwecke zu Büchern binden, bevor sie sie — quasi als Raum — füllte mit Linie, mit Figur, mit Farbe.

Der Raum nimmt in der Arbeit, im Denken von Hella Berent die zentrale Bedeutung ein: Ihr Raum ist sowohl Mikro- als auch Makrokosmos, der Geist des Individuums ist ebenso Raum wie dessen Körper, Raum ist aber auch der jeweilige Ort, an dem sich Geist und/oder Körper aufhalten; das können unterschiedliche Orte sein. Nie ist eine Grenze, ein Ab-Schluß sichtbar. Universum, Kosmos wären dafür zu verwendende Begriffe, hätten sie seit längerer Zeit nicht eine so schale, den Terminus Esoterik verkehrende ‹Definition› erhalten. Biographie und künstlerische Tätigkeit, bewußter ständiger Ortswechsel und Arbeit gehen miteinander einher: «Als ich 1977 das erste Mal mein eigenes Atelier hatte, das erste Mal allein an einem Ort lebte, in Italien, hat der Raum an diesem Ort eine Ubersetzungsbedeutung bekommen, eine Wechselbeziehung vom Körper zum Außen.»

Zwangsläufig zitiert sich der ‹ursprüngliche Raum› aus Psychologie und Philosophie herbei, der den Dualismus von Außen- und Innenraum aufhebt. Weite, Höhe und Tiefe, also Distanzen, werden gleichermaßen als «zwar wirklich aufzeigbare Raumqualitäten» summiert, aber «dennoch ist der Raum nur eine Verwirklichungssphäre dieser in Wahrheit überräumlichen Innenwelt». Jede Raumgliederung und -orientierung ist zugleich schon Möglichkeit, nämlich «das innere Eingehen auf die um uns aufgetane Weite der Welt». Wie der Horizont schiebt sich die Ferne mit der raumlichen Bewegung immer weiter hinaus und hat mit der Zukunft Ähnlichkeit.5

Hella Berent spricht im Zusammenhang mit der Installation Mit dem Sternenzelt auf Augenhöhe (1980) von einem «gedanklichen kosmischen Empfinden», erfährt den «Himmel als Gewölberaum»; dieser Erfahrungsreichtum hebe letztlich die «Abgrenzung des individuellen Raums» auf, ohne daß sie sich selbst auflöse. Im Hamburger Katalog zur Ausstellung im Künstlerhaus (1980) hat sie verdeutlicht, wie sie sich diese Selbst-Erfahrung im Raum vorstellt: Rechts angeordnet steht über dem eingangs erwahnten Zitat von Rolf Dieter Brinkmann die Zeichnung Herz Dezember 1979 Begleitgefühl. Ihr gegenüber ist auf der linken Katalogseite die ‹Ganzheit des Menschen› ideogrammatisch skizziert: Die im ‹Körper› bereits vollzogene Kreuzung oder auch Verschmelzung der Impulse von rechter bzw. Iinker Gehirnhälfte, von Emotio und Ratio oder, wie sie es nennt, von «Bild und Geist» ist wiederum auf Herz Dezember 1979 Begleitgefühl fokussiert.6

Hella Berent schält sich «das Konzept aus meinem Leib» und achtet darauf, «daß die Haut unverletzt bleibt». Ihr «Raum birgt einen Grundriß, Bodenwinkel sind umgestülpte Hauskanten. Sie beginnen zu fließen. Sie sind mein Körper».7

Zum Körper als Vor- und Darstellungsform kam sie über das Phänomen Figur. Zeichnerisch sezierte sie sie quasi bis auf die Knochen, zerlegte sie in ihre Bestandteile, füllte, fühlte sie auf, fügte sie neu zusammen (Nach dem Afrika-Text von Jung gemacht, 1984). Figuration, Figur gaben ihr ‹Halt›. Diesen brauchte sie nicht mehr, als sich für sie, ab Mitte der achtziger Jahre, die begrenzenden Linien der Figur als Einengung herausstellten. Sie hatte begonnen, die Analyse-Partikel des psychischen Raums intuitiv in einen physischen Raum zu übersetzen.

Hella Berent nennt sich Zeichnerin. Sie sieht zwar in der eindeutigen Zuordnung die Gefahr, sich «in eine Konvention hineinzudefinieren», aus der sie die Linie jedoch herauslösen möchte. Für sie hat die Linie eine Energie, die sie nicht mehr an das Papier, an das Blatt als sekundärer Bildträger gebunden sehen, sondern in den Raum entlassen möchte. Das bedeutet: Zeichnung als offenes Feld, als grenzfreier Raum für Zeichen, als mikrokosmische Chiffren für einen ganzheitlichen Begriff — jenseits aller Moden. Einen Linienraum stellt sie sich mittlerweile geistig-künstlerisch vor, als Pendant dazu, nicht jedoch als Gegenposition, einen Schwarzraum.

Mit der Ablösung der Figur als Eingrenzung schob sich der Horizont immer weiter hinaus. Er manifestierte sich ansatzweise in der (sogenannten Nicht-)Farbe Schwarz, auf die sich in der Folgezeit mehr und mehr konzentriert. In der ‹Zusammenarbeit› von Schwarz und Weiß (als Untergrund) reduzierte sich das Weiß immer mehr, dessen Felder wurden immer kleiner; die Linie als Raumdefinition zog sich zunehmend zurück. Innerhalb dieses Prozesses kam es, seit 1986, zu den Querrippenbildern, in denen sich aus vertikalen Mittelachsen herauswachsende horizontale Linien ergaben. Diese wiederum erforderten eine ‹Kontaktaufnahme› zwischen dem verbliebenen hellen, helleren Untergrund und den dunkleren, schwärzeren Feldern, die immer mehr «Raum gewannen». Aus diesem intuitiven Vorgehen formulierten sich die Zwischenräume als «Licht von hinten», wurden zu Lichtfeldern.

Um einen zu harten Kontrast zwischen Schwarz und Weiß zu vermeiden, legte Hella Berent dann bei ihren großen, 3,75 Meter hohen und 1,50 Meter breiten Papierbahnen blaue Flächen an, teilweise aquarellierte oder mit Tempera zum Leuchten gebrachte. Im Nachhinein erst begann sie, die schwarze Pastellkreide hineinzuarbeiten. Später kamen weitere Farben hinzu: Rot, Grün, etwa seit Herbst vergangenen Jahres. Doch die Hinzunahme dieser Farben zielte nicht auf Komposition, sondern war weiteres Mittel bei dem Versuch, den Raum zweidimensional zu fassen.

Auch die neu eingesetzten Farben haben, wie das aus dem Schwarz kommende Lichtempfinden, eine geographische, eine mentale Wurzel: der Süden, genauer vielleicht Italien. Dort, während ihrer langjährigen Aufenthalte in Florenz und Rom, hatte sie ja bereits, mit den Büchern, aquarelliertes Blau, Grün und Rot eingesetzt, ebenso in den aus Rom ‹mitgebrachten› Bahnen. Die psychische, die geistige Auseinandersetzung mit der ungeliebten mittel- und nordeuropäischen, vor allem aber der deutschen Mentalität, der sie eine exhibitionistische Individualitätssuche zuordnet, ließ physisch die Farbkontinuität wieder fließen.

Zwar hat Hella Berent das Schwarz, Anfang der 80er Jahre, aus ‹nördlichen› Regionen mitgebracht, aus New York, wo sie es nicht als glatte, sondern lichtdurchlässige Fläche entdeckte, aber in den südlicheren neu sehen gelernt. Unwissentlich mag ihre Intuition sie das Adornosche Diktum haben streifen lassen, nach dem das Ideal des Schwarzen inhaltlich eines der tiefsten Impulse von Abstraktion sei.8 Eine weniger philosophische und mehr kunsthistorische, letztendlich jedoch eigene Seh-Erkenntnis stellte sich ihr jedoch vor in der Malerei der Renaissance, beispielsweise in der von Caravaggio und dessen anfänglich spärlichem und später dann gegensätzlichem Hell und Dunkel. Besonders deutlich wird das Dunkel in der sakralen Architektur, in der Kirchenmalerei Italiens, durch die Präsenz bzw. das gezielte Ausnutzen höherer Lichtmengen. Hinzu kommt, daß in einer der religiösen Versenkung dienenden relativen Dunkelheit die Iris, durchaus auch das ‹innere Auge› sich öffnet, so mehr Licht, mehr Helligkeit einläßt und so ein «luzides Schwarz»9 zu produzieren vermag. Bei Hella Berents Schwarz kommt hinzu, daß es ein pigmentenes ist, dessen Partikel auf der Oberfläche liegen und in denen sich darauffallendes Licht bricht. So entsteht ein Zwielicht, das den zwei Dimensionen eine dritte hinzufügt (wenn es nicht bereits die dritte ist!) — und so räumlichen Charakter erhält, zum Raum per se wird.

Auch in den neueren, seit Anfang dieses Jahres entstehenden Arbeiten von Hella Berent nimmt das Schwarz zusehends intensiveren Kontakt zueinander auf. Die sich zum (scheinbar unreinen) geometrischen Korpus gewandelte Figur, der räumlich gedachte Körper dehnt sich dahingehend kontinuierlich zum Lichtgebilde aus, das der Ganzheitsgedanke sich neu formiert in relativ kurz hintereinander liegenden Zeitabständen gezeichneten und intuitiv angeordneten Rasterquadraten: Köpfe. In ihnen wird ebenso wie in dem die Geometrie störenden, für dieses Heft gezeichneten (Titel-)Blatt die sich neuerlich herauskristallisierende Dominanz des Schwarz' erkennnbar.

Auch in den neueren, seit Anfang dieses Jahres entstehenden Arbeiten von Hella Berent nimmt das Schwarz zusehends intensiveren Kontakt zueinander auf. Die sich zum (scheinbar unreinen) geometrischen Korpus gewandelte Figur, der räumlich gedachte Körper dehnt sich dahingehend kontinuierlich zum Lichtgebilde aus, das der Ganzheitsgedanke sich neu formiert in relativ kurz hintereinander liegenden Zeitabständen gezeichneten und intuitiv angeordneten Rasterquadraten: Köpfe. In ihnen wird ebenso wie in dem die Geometrie störenden, für dieses Heft gezeichneten (Titel-)Blatt die sich neuerlich herauskristallisierende Dominanz des Schwarz' erkennnbar.Die Kontinuität als conditio sine qua non der Kunst, der Künste zeitigt sich, wo die schwarze Pastellkreide das Tempera-Blau zuzudecken beginnt wie in den vorantreibenden Phasen der großen Bahnen (Rom, April ...). Aus dem Pigmentschwarz hervorgegangen zeichnet sich ein Lichtteppich ab, der zum Lichtkörper, zum Lichtraum wird. Aus der Rauminstallation, die sich in der Arbeit von Hella Berent relativ bald abzeichnen sollte, wird über die die Ratio aufbrechende Anordnung auf der planen Fläche der mit dem Ganzheitsgedanken aufgefüllte Korpus sichtbar.

«Das Gehäuse wird zur Welt», schrieb Hanna Hohl 1984 im Katalog zur Ausstellung von Hella Berent in der Hamburger Kunsthalle, «in der die Kunst so notwendig ist wie das Leben.»10

Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 16, München 1991

© Detlef Bluemler und Zeitverlag (ehemals WB-Verlag, Weltkunst und Bruckmann [Text]);

für die Berent-Abbildungen: © Hella Berent

| Mi, 04.11.2009 | link | (2338) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |

Form im Zustand der Bewegung

Über K. R. H. Sonderborg

«Sonderborg, Jahrgang 1923 († 2008), tauchte vor knapp zehn Jahren in der Öffentlichkeit auf und wurde sofort beachtet, obwohl das, was er machte, alles andere als eingängig war. Es war weder tachistisch noch sonstwie einzuordnen, es war, zumindest von 1953 an, ganz singulär, prägte sich ein und war unverkennbar Sonderborg.»1 Diese Charakterisierung von Will Grohmann aus dem Jahr 1961 erhebt auch heute noch, 27 Jahre später und ein Jahr vor dem Ausscheiden Sonderborgs als ‹akademischer Anreger› an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, Anspruch auf Gültigkeit, beschreibt sie doch einen Maler-Zeichner, der trotz seiner kunsthistorischen Zuordnung zum Informel sich eine Eigen-Art bewahrt hat, die über weite Strecken aus dieser ‹Bedeutsamkeit des Formlosen› heraustritt wie sie auch Hinweis gibt auf eine aus den Ereignissen entstandene ‹Philosophie›. Sonderborgs Vita und Kunst entsprechen gleichermaßen dem Diktum von Bazon Brock, nach dem der Künstler jederzeit hinter seiner Arbeit sichtbar sein müsse.2

«Sonderborg, Jahrgang 1923 († 2008), tauchte vor knapp zehn Jahren in der Öffentlichkeit auf und wurde sofort beachtet, obwohl das, was er machte, alles andere als eingängig war. Es war weder tachistisch noch sonstwie einzuordnen, es war, zumindest von 1953 an, ganz singulär, prägte sich ein und war unverkennbar Sonderborg.»1 Diese Charakterisierung von Will Grohmann aus dem Jahr 1961 erhebt auch heute noch, 27 Jahre später und ein Jahr vor dem Ausscheiden Sonderborgs als ‹akademischer Anreger› an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, Anspruch auf Gültigkeit, beschreibt sie doch einen Maler-Zeichner, der trotz seiner kunsthistorischen Zuordnung zum Informel sich eine Eigen-Art bewahrt hat, die über weite Strecken aus dieser ‹Bedeutsamkeit des Formlosen› heraustritt wie sie auch Hinweis gibt auf eine aus den Ereignissen entstandene ‹Philosophie›. Sonderborgs Vita und Kunst entsprechen gleichermaßen dem Diktum von Bazon Brock, nach dem der Künstler jederzeit hinter seiner Arbeit sichtbar sein müsse.218 Jahre jung war der im dänischen Sonderborg/Åls geborene und in Hamburg aufgewachsene Kurt Rudolf Hoffmann, als er am 16. März 1942 nach eineinhalbjähriger Gestapo-Haft aus dem Konzentrationslager Fuhlsbüttel entlassen worden war. Der Haftgrund lautete: Anglophilie, staatsabträgliches Verhalten mit dem Ziel, Unruhe unter der Bevölkerung zu stiften. «Zwei Dinge», so erinnert sich der langjährige und gleichaltrige Freund Sonderborgs, der Maler und Kunstpublizist Hans Platschek, «hatten Jugendliche wie Kurt Rudolf Hoffmann zu diesem damals staatsfeindlichen Verhalten gebracht. Einmal waren ihnen die Aufmärsche, der Gleichschritt, der Hitlerjunge Quex, die zackige Redeweise der Wochenschausprecher ebenso zuwider wie überhaupt Uniformen und die Wehr- oder die Arbeitspflicht. Zum anderen übte der Jazz, zumal die Hot-Musik, einen derart nachhaltigen Einfluß aus, daß die Sicherheitsbehörden von einem ‹Bild sittlich-charakterlicher Verwahrlosung› sprachen. Die Jugendlichen nannten sich ‹Swings› [...]. Man begrüßte sich mit ‹Swing-Heil›; das ideale Leben war das ‹Lotterleben›, aus dem sich das Verbum ‹lottern› ableitete [...]. Er schien für dieses Leben schon deshalb prädestiniert, weil sein Vater, Kurt Hoffmann, Jazzmusiker war, Posaunist, unter anderem im Orchester Heinz Wehner.»3

Kurz vor der Entlassung Sonderborgs, der damals noch Hoffmann hieß, erging ein Schreiben Himmlers an Heydrich: «Anliegend übersende ich Ihnen einen Bericht, den mir Reichsjugendführer Axmann über die ‹Swingjugend› in Hamburg zugesandt hat. Ich weiß, daß die Geheime Staatspolizei schon einmal eingegriffen hat. Meines Erachtens muß aber das ganze Übel radikal ausgerottet werden. [...] Der Aufenthalt im Konzentrationslager muß länger, 2–3 Jahre sein. Es muß so klar sein, daß sie nie wieder studieren dürfen.»4

Zwar beschreiben diese Sätze einmal die Stimmung unter einem Teil der jungen Menschen dieser Zeit, wie sie zum anderen den Terror des nationalsozialistischen Regimes dokumentieren. Zitiert seien sie hier jedoch in erster Linie deshalb, weil deren Inhalt Ausgangspunkt für ein Leben wurde, das bis heute unter dem Synonym ‹Swing› firmiert, zu dem allerdings ein, vom Anarchischen bestimmtes, politisches Bewußtsein hinzukommen sollte, darin eingeschlossen ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. So mußte ein Denkvokabular entstehen, aus dem sich eine Kunst entwickelte, die permanent aus einem immer wachen Beobachtungszustand heraus die Ereignisse der Außenwelt durch einen Filter subjektiver Expressivität preßte.

Exemplarisch dafür, wie ungern Sonderborg seine Arbeit in kunsthistorische Laden eingeordnet sah und wie wenig er sich selbst festlegen wollte, mag seine — aus dieser Perspektive also nicht-anekdotische (und später immer wieder getane) — Äußerung gegenüber dem in den fünfziger, sechziger Jahren mit führenden Münchener Galeristen Otto Stangl sein: «lch kann nur soviel zu meinen Bildern sagen, daß ich weiß, daß ich sie gemacht habe, wo ich sie gemacht habe und wann ich sie gemacht habe.» Und, auf der anderen Ebene, nicht minder bezeichnend ist die außerhalb der Sonderborg zugeordneten ›Norm‹ expressiver, non-figurativer Notation gelegene, nahezu ›realistische‹ Darstellung eines Maschinengewehrs zu einer Zeit, in der eine Handvoll Terroristen unter dem Anspruch, die Welt, zumindest aber einen Staat verbessern zu wollen, ein ganzes Land in Atem zu halten vermochte. Besonders interessant ist dabei, daß es Sonderborg sehr wohl um ein Pamphlet gegen die «Perversität» sogenannter Friedenswerkzeuge ging und geht — entgegen den kunsthistorischen Auslegungen und Deutungen, es handele sich bei der ‹abgebildeten› Waffe doch mehr um die schnelle Umsetzung eines optischen Eindrucks (1977).5

Zunächst einmal absolvierte der junge Kurt Rudolf Hoffmann eine kaufmännische Ausbildung, nach deren Ende er als Einkaufsassistent einer Hamburger Exportfirma in die Sowjetunion ging, wo er als «Spaziergänger»6 den Krieg erlebte. Nach der Rückkehr erst ergaben sich intensivere Kontakte zur Kunst, sicherlich über den auch malenden Vater, primär jedoch wohl über den in der Nachbarschaft lebenden Maler Ewald Becker-Carus. Bei ihm, «der sehr merkwürdige abstrakte Bilder malte, die sich zwischen anthroposophischem Schwarm und strenger Stil-Ästhetik hielten»7, nahm er Privatunterricht. Ihm folgte das Studium an der Landeskunstschule Hamburg, das der Malerei und Grafik bei Willem Grimm und das des Textilentwurfs bei Maria May. Bereits während des Studiums, das ihn wegen seiner akademischen Ausrichtung sehr bald «langweilen» sollte, begann Sonderborg, meist in der Natur und bestärkt vom Vater, seinen Vorstellungen von Kunst gemäß zu arbeiten.

Bestimmt wurde das Hamburger Kunstklima damals primär von einem gegenständlichen Expressionismus, dessen ‹Väter› Emil Nolde und Edward Munch waren. Neben deren Anhängern hatte sich eine kleine Gruppe gebildet, die einer freieren Abstraktion huldigte und die ihren Ursprung in Rudolf Steiners theosophischem Denken hatte. Recht bald sollte Sonderborg sich davon in Richtung eines Umfeldes lösen, das ihn bis heute fasziniert und ihm Sujets bietet: zunächst einmal der große Strom Elbe und der Hamburger Hafen (1952) mit seinen (Kriegs-)Pontons, Schiffen und Kränen sowie die Geleise der Güterbahnhöfe, zu denen später die Metropolen und ihre Flughäfen kommen sollten.

Sonderborg erarbeitete schon früh ganze Schriften «aus bildnerischen Ideogrammen, eine Grammatik, ein Wörterbuch, das das Begriffliche und Verbale, mit deren vorgeformten Klischees wir unsere Wirklichkeit und die Erlebnisse in ihr beschreiben, beiseite schob und für innere Bewegung und wahrgenommene Sensationen eigene prägnante Zeichen erfand, die in eine neue Welt von Bildern hineinreichten, die etwas Ungesagtes und verbal auch Unsagbares durch bildnerische Spur anschaulich machten. Sie reichten von Abbreviaturen figuraler Bewegungen bis zu reinen, nur meditativ erfahrbaren Psychogrammen, Bewegung und Geschwindigkeit waren die Grundsensationen.»8

Bereits 1949 stand die erste (Gruppen-)Ausstellung an, im Hamburger Kunstverein, der sich, nach der im Hamburger Völkerkundemuseum 1950, dann 1951 eine weitere anschloß (dem Jahr, in dem er den Namen seiner Geburtsstadt annahm). Es folgte der beharrliche und sehr bald beachtete Versuch, die Grenze zwischen Chaos und Norm darzustellen, kompositorische Strenge, die ihm (und anderen, wie etwa seinen späteren ›informellen‹ Weggefährten Karl Fred Dahmen, K. O. Götz, Gerhard Hoehme, Bernard Schultze, Emil Schumacher, Fred Thieler und Hann Trier) als Fortführung des kriegerischen Gleichschritts erschienen sein mußte, mit rasant formulierter Spontaneität zu durchwirken, gleichwohl ihn, anders als etwa Schultze, der «die Technik, das Technische, das Glatte»9, solches eher betroffen machte, verunsicherte.10

So scheint die reine Zuordnung von Sonderborgs Malerei und Zeichnung zum lnformel problematisch. Er selbst ging 1982 gegen diese kunsthistorische Wertung an, indem er fragte, ob er überhaupt ein ‹informeller› Künstler sei11, also jemand, der nur nach dem Prinzip von Geschwindigkeit und Bewegung arbeite. Es kann nach diesen Kriterien allein, wie Werner Schmalenbach schreibt, «die Kunst eines so ausgezeichneten Künstlers wie Sonderborg nicht etikettiert werden. [...] Daß sie dem Tempo huldigt, ist offenbar. Aber das betrifft schließlich nicht den geistigen Inhalt der Bilder, sondern nur den Stil, in dem sich die geistige Beunruhigung hier äußert. Der ‹Gehalt› ist das Leben in jenem totaleren Sinne, der es verbietet, das ‹Geistige› abzuspalten und nach einem geistigen Gehalt überhaupt zu fragen.»12 Nach Schmalenbach besteht keinerlei Zweifel, daß es bei Sonderborg um Form geht.13 Es sind allerdings über die Ufer tretende Formen, die in ihrer Dynamik alle Abschottungen gegen den freien Fluß der Linien ignorieren. Es ist die Form, die bei Sonderborg explodiert. Die Splitter zeugen von ihrem einstigen Ursprung: dem geometrischen ‹Maß›. Das mag die Versammlung von Maschinen, Kränen im Hafen sein, ein formatives Grundmuster wie bei Pequod von 1953 oder die physikalischen Verläufe von Bewegungen. Auch in Gemälden und Zeichnungen, in denen der Duktus ‹informelle› Eigendynamik entwickelt, scheinen Spuren auf, die eine Affinität zur Faszination künstlerisch-utopischer Manifestationen zu Beginn unseres Jahrhunderts haben.

Es ist die ‹geistige Beunruhigung›, der ‹geistige Gehalt› der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg, was Künstler wie Sonderborg zumindest malerisch zum ‹Informel› trieb, jener «Bedeutsamkeit des Formlosen», einer aus Frankreich kommenden Richtung, die ihren Namen von dem Kritiker Michel Tapié erhielt. Es war eine Mal-Methode, die der surrealistischen Theorie des «Denkstroms» von Andre Breton entlehnt worden war: der Automatismus, das unbewußte und unkontrollierte Dahinströmen aus dem Ich.

Der Begriff Surrealismus ist eine von André Breton erdachte Substantivierung des Adjektives surrealiste — geprägt 1917 von Guillaume Apollinaire —, der in sich das Wahrheits- und Wirklichkeitsverlangen der Bewegung und der weltentdeckenden Realität zusammenfaßt. Also nicht Wahrheitssuche und Wirklichkeit, nicht Traum und Realität als Gegensatz, sondern synthetische Vereinigung. Dabei existiert das Faktische der Realisten sehr wohl bei den Surrealisten. Sie sehen es jedoch nicht so vordergründig in der reinen Abbildung des Gesehenen, für sie ist es hintergründiger, viel-sinniger, eben weitaus weniger banal, so, wie es der Romantiker Novalis sieht: «Die beste Poesie liegt uns ganz nahe und ein gewöhnlicher Gegenstand ist nicht selten ihr liebster Stoff.» Paul Eluard bemerkte, dem Romantiker sei der Inhalt eines Wasserglases ebenso von poetischer Bedeutung wie der Meeresgrund, und er fügte hinzu, daß der von den Kunstwerken der Museen Gelangweilte in die wirkliche Wirklichkeit fliehe. Dem entspricht exakt die (also keineswegs kokette) Aussage Sonderborgs — der viele Jahre in Paris lebte —, den Louvre kenne er nur vom Vorbeidonnern mit seinem Porsche. Und weiterführend beschreibt ein Satz von Breton den Romantiker in Sonderborg: «Draußen hielt die Straße tausende von wirklichen Verzauberungen für mich bereit.»

Die zwar dem Romantischen immanente, aber auch dem philosophischen Aspekt einer bewußtseinsorientierten, geistige Haltung wurzelt in dem bemerkenswerten Zusatz, den Breton seinem ‹Ersten surrealistischen Manifest› von 1924 anfügte: «Wenn die Tiefen unseres Geistes seltsame Kräfte bergen, die imstande sind, die Oberfläche zu mehren oder gar zu besiegen, so haben wir allen Grund, sie zuerst einzufangen und danach, wenn nötig, der Kontrolle unserer Vernunft zu unterwerfen.»14 Gerade dieser Kontrollmechanismus Vernunft dürfte, darauf verweisen viele seiner Äußerungen, bei Sonderborgs ‹Mal-Automatismus› eine gewichtige Rolle gespielt haben, etwa im Sinne von Willi Baumeisters Verteidigung der modernen Kunst gegen Sedlmayr und Hausenstein: «Der Künstler ist nicht nur angenabelt an den Weltstoff. Seine ‹Mitte› ist selbst ‹Weltstoff› übrigens damit auch Weltgewissen und Verantwortung.»15 Baumeisters ‹Mitte› beschreibt darüber hinaus einen Zustand, der auf die ‹Leere› fernöstlicher Weisheit hinzielt, einer angestrebten, nicht mehr vorhandenen Unterschiedenheit, die es aufzufüllen gilt. Da heraus resultierte unter anderem die Gründung der von Baumeister, Cavael, Fietz, Geiger, Hempel und Meier-Denninghoff 1949 installierten Gruppe ZEN 49. Es war die Suche nach einer neuen Spiritualität, der sich Sonderborg 1953 nach der Aufforderung von Baumeister angeschlossen hatte und die sich auch in seiner Arbeit niederschlagen sollte, etwa in seiner meditativ anmutenden Zeichnung, 5.8.1953, andererseits er jedoch von einer Außenwelt vorangetrieben war, die dem Dynamismus der Aufbruchzeit fünziger Jahre huldigte und sich in entsprechenden Charakterisierungen wie Überschall, 25.9.1953 äußerte. Überhaupt hat es in allen seinen Schaffensphasen parallel zueinander stillere, nach innen gerichtete, und ‹vorwärts› signalisierende Zeichnungen und Bilder gegeben.

Sonderborg hat es nie lange an einem Ort gehalten. Wie in seiner Kunst bedurfte es immer der Bewegung, die ihn mit hoher Geschwindigkeit von Punkt zu Punkt, von Ort zu Ort brachte. Vor allem die Millionenstädte in ihrer Dynamik und ihren ›Geräuschbildern‹ ziehen ihn an. In Paris, dem Mekka der Künstler in den fünfziger und sechziger Jahren, hat er bis heute eine Wohnung. Vom hektischen Chicago kann er mit Begeisterung erzählen wie ein Junge. Dort ist er ebenso zuhause wie in seiner Neu- oder Wiederentdeckung Berlin. In den Zentren ist er heute noch ‹Swingboy› der gerne gut ißt, tagelang um die Häuser zieht, in Jazz-Clubs den Rhythmus aufsaugt.

Stunden, oft Tage, dauert der Zustand des Verharrens und Abwartens, bis das Procedere des Mal-Akts beginnt. Mit Vorliebe nutzt er das Hotelzimmer oder aber irgendeinen Raum, in dem er sich ausbreiten kann, als Atelier. Auf jeden Fall braucht es Platz auf dem Fußboden, wo er Leinwände oder Zeichenkartons, Farben und jegliches andere Malgerät wie Pinsel, Spachtel, Scheibenwischer, Kratzer, Messer und was auch immer griffbereit anordnen kann. Im Malprozeß selbst erreicht er «ein Höchstmaß an Wachheit und Konzentration», das ihn jedoch «nicht an einer gleichzeitig bestehenden, kontemplativen Ruhe und Übersicht hindert».

In diesem Zustand gerät ihm beim Malen nichts außer Kontrolle. Es kann Stunden dauern, bis er seine Utensilien vorbereitet hat. Häufig korrigiert er hier und dort den Standort, um sich später einen exakten Bewegungsablauf garantieren zu können. Im Verlauf der wachsenden Anspannung geschieht es oft, daß er mit dem Malen oder Zeichnen so lange wartet, bis es ihn in das leere Blatt ‹hineinreißt›. Dann geht er plötzlich mit der Farbe auf das Papier, auf die Leinwand. Den nach oben gerichteten schwarzen, breiten, blitzartigen Pfeil zerreißen schnelle, diagonal und vertikal geführte Schläge mit einem trockenen Pinsel. Auf das großflächig getupfte Rot kommen schwingende Verläufe von Schwarz. Pinselstil, Kratzer oder Lappen holen den Blattgrund optisch wieder hervor. Immer wieder entstehen Pausen, in denen er breitbeinig über dem Bild steht, überprüft, ob und wohin der Schwerpunkt des Gemäldes zu verlagern ist. Dann befreit er ein Drittel des Blattes von den Grundfarben Schwarz und Rot, gibt ihm eine weiße Grundierung, auf die er wiederum mit einem in Rot getauchten Pinsel stößt, links oben ein aufgehelltes Ocker-Farbfeld anlegt, immer wieder zerrissen und zerkratzt. Hält er die Arbeit für abgeschlossen, gibt er ihr einen Titel, hier beispielsweise 3.5.1963, 21.02-21.21 h — ‹action painting›, exakter: Sonderborg als «Brücke zwischen dem europäischen und dem amerikanischen ‹action painting›».16

Sonderborgs Gemälde und Zeichnungen sind die Versammlungen audio-visueller Eindrücke, die er seit den sechziger Jahren durchweg lediglich datiert, unter genauer Angabe der Zeit-Punkte, innerhalb derer er gearbeitet hat. Diese Titel gibt er seinen Bildern jedoch nicht etwa, weil er auf den (für das Informel typischen) relativ kurzen Zeitraum des Entstehens verweisen will, sondern weil sie ihn daran erinnern und den Betrachter darauf hinweisen, wann, wo und zu welcher Zeit er sie gemacht hat. Jede weitere selbstinterpretatorische Angabe zu seinen Arbeiten lehnt er ab.

Es sind Zeichen, semantische Annäherungen an seine Außenwelt, die bisweilen Gegenständlichkeit evozieren. Da sind reflexhaft zusammengefaßte, mit schnellen Strichen wiedergegebene Ausblicke in das Großstadtgetriebe oder die Abschottung gegen den Außenraum, die Konzentration auf die unmittelbare Umgebung wie bei Fenster, 27. April 1965, 11.31–12.43 h. Bisweilen entsteht der Eindruck photographischer Genauigkeit, während in anderen Arbeiten statische Ruhe und tachistisch formulierte Geschwindigkeit kombiniert und in das Zeichenhaft-Assoziative eingeordnet sind. Blätter, die wie Partituren anmuten, lassen den interpretatorischen Hinweis auf Sonderborgs Freude am Jazz, an der Musik überhaupt zu und sind doch wieder nichts anderes als spontan zu Blatt gebrachte Reflexionen über Schwingungsabläufe. «Auf der einen Seite», so Helmut Heißenbüttel, «steht das, was schon Leonardo als Ausbildung der Bildphantasie bezeichnet hat durch Strukturen, die der Zufall, ohne Absicht einer abbildlichen Genauigkeit, hergestellt hat. [...] Oder das, was Redon aus den Rußschwärzungen seiner Kaminwand erraten wollte an Bild. Auf der anderen Seite steht der reine Akt, wie ihn Sonderborg in seiner Zeitangabe eingefroren hat. Stehen die Tropfspuren der verschütteten Farbe, die Pollock laufen ließ, ohne daß er wußte, zu welchen Bildzusammenhängen sie sich schließen oder nicht schließen würden.»17 Es ist das Gefühl, das Sonderborg malen oder zeichnen will, er will gliedern, was auf ihn einstürzt, und doch dem Fluß, im Hinblick auf sein Ziel, freien Lauf lassen. Nicht die Ordnung ist seine Direktion, sondern das selbstbestimmte Ordnen des positiven Chaos'. Es ging und geht ihm darum, mittels einer ihm eigenen Technik zu fixieren, was Geräusch, Geschwindigkeit und Bewegung zu einem Knäuel ballt.

Die Gemälde Sonderborgs unterscheiden sich wesentlich von seinen Zeichnungen. Im Gemälde ist die Farbe der Zustand, den er durch kratzendes oder reibendes Entfernen (schnell trocknender Materialien wie Eitempera oder– später — Acryl) in eine ‹innere› Form bringt; hier transportiert der Duktus die stilistische Affinität zum Informel. Zeichnet er mit der Feder, kann er nicht wegnehmen, muß er die Bewegung zielgerichteter laufen lassen. So entsteht aus der Erinnerung eine unmittelbare Nähe zur Gegenständlichkeit. Das in das Gemälde komprimierte Detail trägt sich in der Zeichnung offener, bedächtiger. Die Geschwindigkeit der Bewegung wird reduziert, die Form wird leichter und gewinnt dennoch an Gewicht durch ihre Affinität zur Analyse, auch dann, wenn nach unten ziehende Linien einen wie bei der Malerei unbeeinflußten Verlauf der Farbe suggerieren. Und wenn Sonderborg in seinen Zeichnungen bisweilen Linien abschabt oder abklebt, um eine verstärktere Bilddichte zu erreichen, assoziiert dies einmal mehr — und sei es aus dem ‹Unbewußten› heraus — die Suche nach der Form. Der Suche nach der Spur erbringt, in der Umkehrung des (hier) Zeichen-Aktes, das Legen einer Spur.18

Die Wirklichkeiten des Alltags sind in Sonderborgs Werk von zentraler Bedeutung. Wie sie in der Literatur häufig zwischen den Zeilen verborgen sind, verbirgt er sie gerne zwischen den von ihm gelegten Mal-Spuren. Indem er dem Alltäglichen und der darin enthaltenen Realität19 ‹seinen› Sinn gibt, gerät er bisweilen — je nach Perspektive — in das Fahrwasser ‹mythischer› Betrachtungsweisen, wie sie im allgemeinen der Rezeption des Informel immanent sind.

Doch Sonderborgs Wirklichkeitsnähe läßt klischeehafte Sinn-lnterpretationen nicht zu. Indem er dem von ihm Gesehenen und in das Bild Umgesetzten einen extrem subjektiven Sinn gibt, entweicht er eventuell aufkommender Beliebigkeit. Er fügt seinem Erlebten, seiner Erinnerung, zu der hinlänglich bekannten Geschichte eine neue, im Fluß des Unterbewußten wurzelnde hinzu — und trägt damit zur InFormation bei.

Dabei geht es Sonderborg, der sich wiederholt geäußert hat, ängstlich und verunsichert zu sein in einer über alle Maßen technisierten und technokratisierten Welt20, nicht um eine Rezeptur zur Lebensbewältigung. Es liegt näher, ihm zu unterstellen, es gehe ihm darum, dem von der Gesellschaft bedrängten und deshalb instabilen Subjekt das Vermuten-Dürfen wiedergeben zu wollen. Jede andere Interpretation seiner Arbeit versuchte, ihn in die Nähe des reinen Spiels mit der Wahrnehmung zu rücken, der technischen Suche nach der Geschwindigkeit und dem Vergehen von Zeit.

Die kunsthistorische Position des Informel und insbesondere die von K. R. H. Sonderborg beschreibt eine bis heute eigenartige, seltsame Rezeption. Wie Götz, Hoehme, Schultze, Thieler und Trier war auch er in der Londoner Ausstellung Deutsche Kunst im 20. Jahrhundert der Royal Academy nicht vertreten; also jene Künstler, die nach dem zwölfjährigen Terror die wieder eroberte künstlerische Freiheit symbolisierten. Die Stuttgarter Staatsgalerie, die die Ausstellung aus London übernahm, gewährte Sonderborg jedoch 1987 eine große Einzelschau, der die Stadt in ihrer Galerie, verbunden mit dem Molfentner-Preis, 1988 eine weitere folgen ließ. Also hier Verschweigen und dort höchste Ehrung. Dabei verkörpert Sonderborg wie kaum ein anderer künstlerische Erneuerung in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg. Er steht für ein reflexives ebenso wie aktives, das heißt künstlerisch-kritisches Tun, das, in Gemeinsamkeit mit vielen seiner Generation, dem westlichen Teil Deutschlands wieder zu internationaler Reputation verholfen hat. Sonderborgs Arbeiten sind Zeugnisse einer bis ins kleinste beobachtenden Umsetzungsfähigkeit eines Nachkriegsdynamismus, der einen gänzlich anderen Aufbruchcharakter hatte als der der ersten beiden Dezennien unseres Jahrhunderts. Sonderborg setzte und setzt mit seinen eigenen malerischen und zeichnerischen Mitteln, mit einem gänzlich innovativen Vokabular, entgegen aller kunstgeschichtsklitternden Bestrebungen die Moderne fort, potentielle Ausuferungen technokratischer und rein materiell orientierter Art21 ständig im Blickfeld haltend. Sonderborgs Werk liegt in der Auseinandersetzung um Begriffe wie Moderne und Postmoderne dem ersten sicherlich näher als dem zweiten; etwa im Sinne der Habermasschen These vom ‹Unvollendeten Projekt Moderne›.

Die Kontinuität der künstlerischen Auseinandersetzung Sonderborgs über vier Jahrzehnte hin ist offensichtlich. Es zählt der anfängliche Versuch, bereits in den späten vierziger und dann in den fünfziger Jahren, sich auf spirituellem Weg von den Einflüssen diktatorischer und dann antiaufklärerischer Vermassung radikal zu entfernen, ein Ich zu finden. Und es greift die Tatsache, daß er von den sechziger Jahren an dieses Ich der Utopie einer aus Individuen bestehenden Gemeinschaft zur Verfügung stellte, indem er objektive Konflikte immer wieder durch subjektive Filtration kenntlich machte.

Zwar hat Sonderborg sich im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte mehr dem Inhaltlichen zugewandt (wenn auch in der abstrakten Formulierung), hat den Begriff Wirklichkeit gestisch be- und umschreibend in eine dem Künstlerischen immanente Internationalität eingebracht. Dennoch hat er mit seiner Arbeit mehr für eine ‹nationale› Identität getan als so manch anderer, der Chiffren und Formen vergangener (und eben häufig negativ besetzter) Zeiten in den Zustand des ‹objektiv› Benutzbaren erhebt. Er steht einerseits — gemeinsam mit den Weggefährten des Informel — für Begriffe wie Impulsivität, Expressivität, Spontaneität, Bewegung und Dynamik. Aber solche wie ‹Dynamik‹ als kritisch-analytisch abstrahierende Geisteshaltung zeichnen ihn darüber hinaus als einen Künstler aus, der sich den Zeit-Läufen nicht (mehr) regulierbarer Politik entgegenstellt.

«Maler wie Fred Thieler», schrieb Werner Haftmann 1954, «sind jetzt daran, das vom ‹Blauen Reiter› ererbte romantische Ausdrucksgefüge durch dynamische und psychomotorische Formen aufzubrechen. Andere wie Hoffmann-Sonderborg suchen in der explosiven Niederschrift Mitteilungen einer Zustandserfahrung konkret zu machen.»22 So ist das — 44 Jahre danach.

Anmerkungen

1 Will Grohmann, K.R.H. Sonderborg, in: Quadrum,1961, Nr.10, S. 131

2 Detlef Bluemler, in: Der begradigte (J. S.) Bach — Fragen zu Ökologie und Ästhetik, Vortrag, zuerst gehalten an der Münchner Akademie der Bildenden Künste am 13. Dezember 1983

3 Hans Platschek, K.R.H. Sonderborg: Eine Vorgeschichte, in: Kat. K.R.H. Sonderborg, XPO Galerie, Hamburg 1985, S. 6ff.

4 ebd., S. 8

5 Georg-W. Költzsch (Hrsg.), Deutsches Informel. Symposion Informel, 2. Aufl., Berlin 1986, S. 123

6 ebd., S. 124

7 Werner Haftmann, K.R.H. Sonderborg, in: Kat. K.R.H. Sonderborg, Ulmer Museum, Ulm 1977, S. 10

8 ebd., S. 14

9 s. Anm.5, S. 124

10 ebd.

11 ebd., S. 120

12 Werner Schmalenbach, K.R.H. Sonderborg, in: Hermann Reusch u. a. (Hrsg.), Junge Künstler 1958/59, Köln 1958, S. 51

13 ebd., S. 42

14 Zitiert nach: Georg-W. Költzsch, Willkür des Unbewußten? Kritische Anmerkungen zur Bedeutung des deutschen Informel, Kat. K. O. Götz, Städt. Kunsthalle Düsseldorf 1984, S. 136

15 Zitiert nach: Willi Baumeister, Verteidigung der modernen Kunst gegen Sedlmayr und Hausenstein, in: Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 1, München 1988, S. 14

16 Una E. Johnson, Drawings of the Masters. 20th Century Drawings, Part 11. 1940 to the Present, New York 1964, S. 138

17 Helmut Heißenbüttel, Die Zweifel des Informellen, in: Kat. K.R.H. Sonderborg, Chicago Series 1986, Galerie der Stadt Stuttgart 1987, S. 9

18 K.R.H.S., in: Kat. aktiv-abstrakt, Neue Malerei in Deutschland, Städt. Galerie München 1957

19 Nach Henri Lefebvre ist der Alltag die eigentliche menschliche Realität: die unterdruckten Dramen, die unartikulierten Situationen, Ereignisse und Geschichten außerhalb der Historie; das Banale, Nebensachliche, das voller Bedeutung ist.

20 s. Anm. 5, S. 124

21 Detlef Bluemler, Die vergewaltigte Moderne. 40 Jahre Nachkriegsarchitektur in der Bundesrepublik — Eine Bilanz. Vortrag an der Akademie der Bildenden Künste, München, Mai 1986; Beitrag für den Westdeutschen Rundfunk, Köln

22 Werner Haftmann, Malerei im 20. Jahrhundert, München 1954, S. 463

Der Autor ist Gründungsherausgeber von Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst (seit 1988), betreute bis 2006 verantwortlich dessen Redaktion und ist nun als Kunst- sowie Kulturpublizist tätig (Mitglied von aica, Internationaler Kunstkritikerverband). Er lebt in Hamburg und im südfranzösischen l'Estaque.

Künstler — Kritisches Lexikon der Gegenwartskunst, Ausgabe 4, 1988

© Für den Text: Detlef Bluemler und Zeitverlag (ehemals WB-Verlag, München);

für die Sonderborg-Abbildungen: © Nachlaß K.R.H. Sonderborg († 2008)

Siehe auch:

«Du hast so überhebliche Augen», Interview mit K. R. H. Sonderborg

Sonderborg und das Informel, ein Beitrag von Bettina Ruhrberg

| Sa, 31.10.2009 | link | (5506) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |

Vorendgültiges Bild

Monika Huber

Bernhard Holeczek, Direktor des Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museums, fühlte sich beim Besuch im Münchner Atelier von Monika Huber in «seine Studentenzeit zurückversetzt», erinnert an die «Kunstgeschichtlichen Grundbegriffe» von Heinrich Wölfflin: «Da standen sie nun, alle fünf, erneut auf dem Papier, frisch und gültig wie am ersten Tag: das Lineare und das Malerische, Fläche und Tiefe, geschlossene Form und offene Form, Vielheit und Einheit, Klarheit und Unklarheit.» Tatsächlich setzt Monika Huber, abseits des zeitgeistig kurzlebigen und schwammigen Begriffs Neo-Geo, mit ihren eigenen, quasi modifizierenden, zeitgenössischen Mitteln die Tradition geometrischer Malerei fort, hält gegen die allseits beliebten Rückströme der Kunst auf sich selbst. Hätten Politik im besonderen und Unkenntnis im allgemeinen den Begriff des Konservativen nicht bis zur Unkenntlichkeit abgeschliffen, er ließe sich, in seiner positiv wertenden Bedeutung (des Konservierens — und konstruktiven Weiterführens!) auf diese Arbeit anwenden.

So will es nur logisch erscheinen, daß sie bei einer Galerie ‹gelandet› ist, die solches seit Jahrzehnten programmatisch vertritt: die Galerie m von Alexander von Berswordt-Wallrabe in Bochum. 1985 lernten die beiden sich kennen — und der Galerist die Gemälde der Künstlerin schätzen, denn anders dürfte es wohl kaum zu verstehen sein, daß von Berswordt-Wallrabe seine längere Abstinenz von Ausstellungen mit Arbeiten des künstlerischen Nachwuchses mit denen der Münchnerin 1987 beendete. Und auch wenn zu diesem Zeitpunkt Monika Huber bereits Ausstellungen in wichtigen Häusern wie dem Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen, der (in letzter Zeit, aufgrund der überzeugenden Arbeit von Britta E. Buhlmann, immer bedeutenderen) Städtischen Galerie Würzburg und der in Ingolstadt zugesagt waren, so dürfte sich dieses Zusammentreffen für ihren kaum anders als rasant zu bezeichnenden Aufstieg als von Bedeutung erwiesen haben. Denn so kamen zum Talent (sowie der enormen physischen wie auch psychischen Leistungsbereitschaft) der heute 32jährigen Monika Huber das Engagement und die Erfahrung dieses Bochumer Galeristen internationalen Renommees (für das nicht nur Namen wie François Morellet, Jan Schoonhoven oder Richard Serra sprechen). Zu den bereits fixierten Ausstellungen kamen weitere hinzu, und so startete im Mai 1989 in Ludwigshafen eine bemerkenswerte Tournee über tragende Institutionen zeitgenössischer Kunst in Koblenz, Bielefeld, Würzburg und Wuppertal, die im September 1990 in Lübeck endete.

Diese Folge von allen Museen gemeinsam veranstalteter und von der Galerie m organisatorisch betreuter Ausstellungen (zu der Monika Huber jeweils neue Gemälde mitbrachte!) wäre «nicht möglich gewesen», so die Direktoren im Vorwort des Katalogs, «wenn nicht alle Beteiligten sich in dem Bewußtsein gesehen hätten, hier eine überzeugend konsequente und bemerkenswert eigenständige Malerei einer in ihrer Entwicklung bereits weit auf gefestigte Positionen hin vorangeschrittene Künstlerin zur Diskussion stellen zu wollen».

Monika Huber arbeitet, auch wenn es den Anschein hat, vor allem angesichts der mehrteiligen Ölgemälde, nicht nach festen Entwürfen. Ihre Bilder entstehen nach dem Prinzip des Weges als Ziel. Es geschieht durchaus, daß sie sich vornimmt, ein mehrteiliges Bild zu malen, daraus jedoch ein einteiliges entsteht. Doch auch dann, wenn sich die mehrteilige Arbeit abzeichnet, denkt sie immer im gesamten Komplex, stellt also nie eine Bildtafel fertig, um an die nächste zu gehen: sie arbeitet jeweils gleichzeitig an allen.

Ihre Intention ist das von Max Imdahl als «vorendgültig» bezeichnete Bild, das sich, nach ihren Worten, zeigt «als rauhe und spröde Malerei, die nichts glättet und beschönigt». Dazu gehört auch, daß «Bewegungen zwischen einzelnen Bildformen, zwischen Bildrändern, Innen- und Außenflächen erhalten bleiben». Monika Huber erteilt dem Betrachter die (der Kunstrezeption immanente) Aufgabe, eine von ihr abgeschlossene Arbeit, nach der sie sich Neuem zuwendet, subjektiv zu ersehen. Beendet ist sie jeweils, wenn das Bildthema deutlich geworden und auch praktisch gelöst ist. Das immer Neue ist das Bild an sich, die darin ständig wieder problematisierte Fläche, die Geometrie und die sie störenden, aber nicht zerstörenden Faktoren, das Sichtbarmachen im allgemeinen und das des Prozessualen im besonderen, etwa das Übermalen, Freilegen, Freikratzen, Wegnehmen, Abwaschen et cetera. «Meine Flächen», so Monika Huber, «haben nie Lineal und Zirkel gesehen und sind trotzdem geometrische Formen.» Dabei ist Gleiches nie das Selbe, weshalb sie, auch wenn es bei oberflächlicher Betrachtung ihrer Arbeiten den Anschein haben mag, nicht seriell malt. Sie versteht «Malerei als einen Vorgang, der sich selbst weitertreibt, sich also verändert, in dem Maße, wie ich mich selbst verändere». So läuft ihr künstlerisches Erfassen und Umsetzen innerer und äußerer Wirklichkeit vermeintlich auf ein Bild hinaus — auf eines, das sich immerzu verändert.

Weltkunst, Heft 13, 1. Juli 1991, S. 1920

| Fr, 30.10.2009 | link | (1426) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |

«Allegorien des menschlichen Verlangens»

Michael Hofstetter