Der Geist der Minerva

Zum Dachau-Zyklus von Romain Finke

Angesichts des Todes habe man sich vor dem Pathos zu hüten, schrieb Albert Camus in seinem Mythos von Sisyphos. Dennoch hat es nach der Auflösung der Konzentrationslager durch die Alliierten in der künstlerischen Aufarbeitung des Holocaust' immer wieder ein Pathos gegeben, das die Grenzen zum Kitsch weit überschritt, Kitsch, von dem Saul Friedländer meint, er sei eine «heruntergekommene Form des Mythos», der aber noch immer «aus der Mythensubstanz einen Teil seiner emotionalen Durchschlagskraft» beziehe. Und etwas von dieser emotionalen Durchschlagskraft wohnt auch der bevorzugten Variante künstlerischer Bewältigung des nationalsozialistischen Massakers inne: dem Sozialistischen Realismus. Lieber keine Kunst als ihn, lautet Adornos Diktum, das fortzuschreiben ist angesichts der sehr westlich geprägten, postmodernen Spielart dieser Stilrichtung, die zu allem Über auch noch die Mythisierung der Konzentrationslager betreibt — davon abgesehen, daß dieser horror vacui Gefahr läuft, in eine unkritische Akzeptanz zurückzufallen.

Dem wollte Romain Finke entgegentreten, als er beschloß, über einen dieser Orte künstlerisch zu reflektieren, an dem Menschen wegen ihrer Abstammung, Gesinnung, Neigung oder Religionszugehörigkeit gefangengehalten und gequält wurden. Denn was er in dieser ‹Gedenkstätte› Dachau gesehen hat, ist nicht mittels plakativem Abbilden beschreibbar: Rätselhaftes, Unwirkliches, Unvorstellbares — eine amorphe Gewalt, die nicht einmal ansatzweise Figuration zuläßt.

Romain Finkes Sujets sind, zunächst einmal, die des Todes, auch der Tode, die jene KZ-Insassen gestorben sind, die die praktizierte Gaskammer-Ideologie überlebt haben. Seine Farb- und Formensprache leistet Erinnerungsarbeit, seine Abstraktionen bilden einen Sehhilfe-Fond, rütteln jene Apokalypse-Konsumtion durch, die Peter Weiss schon in den sechzigerer Jahren festgehalten hat, und die heute ausgeprägter denn je ist:

«Morgens treten wir, ohne uns dessen recht bewußt zu werden, fast regelmäßig, zum Ritual eines Totengedenkens an. Während wir unserem Körper die erste Tagesnahrung zuführen, nehmen wir die Zeitungsmeldungen auf, kauend, schlürfend erfahren wir von den Erschlagenen, Zerstückelten, Verbrannten, Zerquetschten und Ertrunkenen [...].» Und noch etwas muß Romain Finke zu seinen Kompositionen der Nachdenklichkeit bewogen haben, ausgedrückt in Brechts Zeilen: «Was sind das für Zeiten, wo/Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist/Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!»

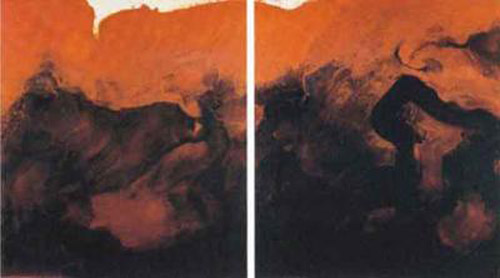

Der Farben- und Materialienreichtum in den früheren Arbeiten von Romain Finke hätte leicht die Gefahr heraufbeschworen, des Betrachters Blick von den einstigen Geschehnissen im KZ Dachau abzulenken hin zu dieser Naturfarbigkeit, die die heutige ‹Gedenkstätte› Dachau ‹einfriedet›. Das mag ihn bewogen haben, nach einer Grundfarbe zu greifen, die, nach Adorno, sowohl radikale Kunst symbolisiert als auch «inhaltlich einer der tiefsten Impulse der Abstraktion» ist: Schwarz.

Doch dieses Schwarz konnte nicht aus der Retorte, es mußte für Finke aus dem Erdinnern, aus der Geschichtshülle Erde kommen. So bediente er sich des fossilen Schwarz Teer. Mit ihm kam er zum Stoff aufeinandergeschichteter Vergangenheit und damit weg von der sich aus dem historischen Prozeß verabschiedenden reinen Klage. Da war die Möglichkeit einer dialektischen Beziehung zwischen dem Leid und einer Hoffnung, die Novalis als Dichter der Romantik den utopistischen Denkern der Nachkriegsmoderne vorweggenommen hat: die Vorstellung von den Ruinen als Mütter blühender Kinder.

Andererseits ist dieses organische Schwarz des Teers aber auch die Farbe des von Federico Garcia Lorca gestalteten Dämons als Antipode der müden Muse, eines Dämons der sirenenhaften Eingebung, der die Statik auch des Formlosen unterläuft, der dem Gesetzessockel zumindest Risse zufügt.

Dieser Dämon mag Romain Finke veranlaßt haben, Teer und Wasser, zwei sich abstoßende Stoffe, dennoch zu verbinden: Teer und wasserlösliche Acrylfarben. Damit hat er das Chaos des Zufalls heraufbeschworen, das seinen Inhalt aus der Bedeutsamkeit des Fühlens bezieht, aber für sich nichts ist als ausgeworfene Regung, Erregung: Trauer, aber auch Wut — Farbfelder eines unsteuerbaren emotionalen Prozesses, der die Wurzel aus einer Unbekannten zieht.

Durch Innehalten und reflektierende Kontrolle hat Romain Finke den Zufall dann doch immer wieder aufgehalten, hat ihm das antipodische procedere der Untersuchung über Skizzen, Entwürfe, Materialprüfungen, des Verweilens im Lesen und Nachdenken, des Immer-wieder-Beginnens und Aufs-neue-Verwerfens vorgehalten. Kündigte sich da ein Staubkörnchen einen Sandsturm des Mythischen an, der dem vom unabänderlichen Schicksal Beseelten die Restratio vollends hätte verschütten können, so wischte Finkes Reflexivität es wieder weg. Schuf Gevatter Zufall eine Schrundung, in deren Versenkung die Anrufung des Gottgewollten hätte nisten können, so wurde sie geglättet von einer Vernunft, ohne die das Gefühl nicht auskommt. Die zehnjährige Haft des Vaters von Romain Finke wie die Millionen Geschundenen und Toten, aber auch die Alpträume der Überlebenden und Hinterbliebenen lassen auch nicht den Ansatz eines verklärenden, den ‹schönen› Künsten anhängenden Duktus zu.

Die kleinformatigen Dachau-Studien sind Romain Finkes vielfältige Fragestellungen, die am Anfang seiner Expedition in das von den Nazi' geschaffenen Totenreichs stehen. Sie sind von der Helligkeit des Noch-nicht-genau-Wissens bestimmt, ihre, auch farbliche, Fragilität wird genährt vom ungläubigen Staunen über die am Horizont sich abzeichnende Erkenntniswalze. Doch beim Umsetzen der Inhalte von den kleinen Formaten in die großen mußte zwangsläufig jeder Rest Zweifel an der Menschenverachtung den Ergebnissen künstlerischer Untersuchung weichen. Romain Finke hatte die (Bild-)Sprache, aus der er zu übersetzen hatte, qua Auseinandersetzung im Griff und konnte sich so eindeutig und vernehmlich ausdrücken:

Die gewaltigen Eruptionen aus fließendem, in den Orkus der Geschichte versinkendem und doch immer wieder aufgeworfenem Rot beschreiben nicht den Lavastrom mystischer Ergebenheit in die Gewalt des Schicksals, sie sind Strom der Verirrungen menschlichen Geistes und halten gegen die Todessehnsucht pervertierten Denkens. Die tief- und teerschwarze Angst im eingekerbten Rechteck ist nicht die wabernde Furcht vor dem Niedergang des Unaussprechlichen, es ist der traumatische Gedanke an den gleichgemachten und gleichschrittmarschierenden Mob, und die zunächst nach unten fahrende, sich trotz aller anfänglicher Aufhellung ‹endlich› ins Grab wünschende Hoffnung erfährt in der untersten Kurve eine Aufwärtsbewegung. Das Schleusentor schließt sich nicht, es öffnet sich, um das reinigende Gewitter einzulassen, es mag sich aber auch, etwa um 1933, schließen, um die Zirkulationen einer anderen Wirklichkeit auszusperren. Sicher, dieses verbrannte Gebälk war einst stützender Bestandteil einer Architektur des Fremdenhasses, man sieht ihm die Strukturen eines beinahe aus den Annalen der Weltgeschichte gestrichenen, nur durch die Religion sich definierenden Stammes an. Doch diese immer noch gewaltigen Balken kokeln, rauchen nach wie vor, und nur der immerfort daraufgerichtete Blick kann diesen Schwelbrand unter Kontrolle halten. Wie auch an den Rändern dieser organischen Deutungen von zwölf Jahren Dachau oder eines in zwölf oder bald fünfzig Jahren immer noch nicht untergegangenen Wartens auf das 1000jährige Reich keine ideologischen Verfestigungen entstehen, sondern die dem Humanitären zugetane Kunst des Romain Finke an ihnen frißt.

Es sei eingestanden, daß den Betrachter angesichts dieser mit Hoffnung angefüllten apokalyptischen, schweigend zum Darüber-Sprechen auffordernden Bilder Schluckbeschwerden überkommen, die von einem sich einstellenden Pathos herrühren. Doch Camus' existentialisches Diktum, man habe sich angesichts des Todes davor zu hüten, kann diese Art von Tod nicht gemeint haben. Solcher Tod muß Pathos evozieren, etwa dieses, das Romain Finke gemalt hat, und mit dem Ivo Frenzel einst Ernst Blochs Geist der Utopie charakterisierte: «daß die Eule der Minerva ihren Flug nicht bei einbrechender Dämmerung, sondern in der ersten Morgenröte beginnt, die einen Tag verheißt, der noch weit unter dem Horizont liegt».

Ausstellungskatalog Dachau-Zyklus, Städtische Galerie Schwäbisch Hall 1987

| Di, 06.10.2009 | link | (4327) | 1 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Bildende Kunst |

Frühe Köpfe

Romain FinkeGalerie Neuhausen

München (1.3. – 27.3.1985)

Immer häufiger geschieht es, daß Studenten der Kunstakademien im vierten Semester mit ihren Arbeiten an die Öffentlichkeit gehen. So gesehen verwundert es fast, wenn ein 35jähriger, der die freie Malerei (bei Franz Fedier in Basel) zu Beginn der siebziger Jahre studiert hat, der Meinung ist, erst jetzt so weit zu sein, seine Bilder ausstellen zu können.

Romain Finke ging es darum, eine gereifte Arbeit vorzuzeigen. Das ist dem in Ravensburg lebenden Maler auch gelungen. Die selbst auferlegte Zurückhaltung wird in seinen Bildern deutlich: nirgendwo zeitgeistig bestimmte Aufgeregtheiten. In diesen Arbeiten, durchweg auf schwerem Papier, befeuchtet, zerknittert und wieder geglättet, wird der Grundsatz sichtbar, Strömungen und Trends erst einmal einsinken zu lassen, sie zu analysieren, um ihnen dann entsprechend entgegentreten zu können. Bis 1983 war seine drei Jahre andauernde Antwort auf die ungestüme Gegenständlichkeit eine Figuration, die der Strategie der »bedeutungslosen Bilder« von Dubuffet entlehnt sein könnte: Porträts an der »Grenze zum Nicht-Mehr-Gemälde«, narrative Expressionen von Menschen, wie der Franzose sie mochte, solche nämliche, »die einen Stern oder einen Strauch oder auch die Karte eines Flußbetts quer über dem Gesicht haben«. So, wie Dubuffet der »Griechenkram« nicht interessierte, langweilte sich Romain Finke beim Anblick der grellfarbigen MythosdarstelIungen der achtziger Jahre. Seine Figuren ›Hinarks‹ oder ›Big Mama‹ werden nur noch von den zerfranzten Rändern des Rampenlichts gesellschaftlichen Interesses getroffen. Entsprechend zeigt er seine Kaspar Hauser': nicht mystifizierend in den leuchtenden Farben nächtlichen Plastik-Glamours, sondern in reduziertem Ocker oder in einem Rot, das am verlöschen ist. Seit 1984 schlägt Finke den Weg zur difinitiven Abstraktion ein. Sein ›Rotkopf‹ hat kaum mehr Gesicht, das noch vorherrschende Ziegelrot ist am Erkalten. Bei der ›Doppelfigur‹ fängt der Schwerpunkt Kopf den Blick ein, die schwarz-grauen Körperkonturen lösen sich nach unten auf wie zufällig zerfließende Farbströme: Das Bedeutungsschwangere des Bauchdenkens unserer wendigen Jahre verliert zugungsten der ihm gebührenden Transparenz; die Linien werden porös, Farbe demonstriert nicht die Macht eines reklameüberfluteten Denkens. Und je reduzierter er mit Farben und Formen umgeht, um so vielfältiger sind die Materialien: verschiedene Papiere. Krepp, Sand, Erde, Acryl, Gouache. Graphit und Tusche.

Allerdings artikuliert sich Finkes Arbeit nicht als eine absolutistische Antwort auf die vorherrschende Malerei der letzten Zeit. Er frönt nicht schierem Intellektualismus. Seine Gemälde haben durchaus etwas Gläubiges, wobei die Denkmatritze keinesfalls ›gottgefertigt‹ ist. Der Hintergrund ist eher anarchisch bestimmt: der Glaube an das Gute im Individuum. Und da spielt das Gefühl zwar keine entscheidende, aber doch eine wichtige Rolle. Evident wird das im Zyklus ›Sappho‹, mit dem Finke sich der semantischen Malerei nähert. Bei dem vogelähnlichen Gemälde ›Sappho Il‹ entledigt sich der Kopf nahezu aller Farben, die Flügel flattern ekstatisch, und die Bauch-Rücken-Partie füllt sich gelb-bräunlich, aus dem Körper drängt lavafarbenes Rot.

Finkes Malerei bezieht ihre Kraft nicht aus dem dröhnenden No-Future-Schrei, sondern aus einem geduldigen Intellekt.

Aus: K Kunstzeitschrift, Heft 1. März, hrsg. v. Manfred Schneckenburger, Georg Westermann-Verlag GmbH, Braunschweig 1985

Die Photographie oben entspricht nicht dem im Heft abgedruckten Orginal. Dort befand sich eine Schwarz-weiß-Abbildung von ›Hinnark‹, Mischtechnik, 65 x 50 cm, die leider nicht mehr zur Verfügung steht. Hierbei handelt es sich um einen anderen (leider an der Stirn ›verblitzten‹ und farblich nur unzureichend wiedergegebenen) Kopf von Romain Finke aus dem Jahr 1984, ein Gemälde in Mischtechnik des Formats 98 x 68 cm.

© Photographie und Text: Detlef Bluemler

Romain Finke ging es darum, eine gereifte Arbeit vorzuzeigen. Das ist dem in Ravensburg lebenden Maler auch gelungen. Die selbst auferlegte Zurückhaltung wird in seinen Bildern deutlich: nirgendwo zeitgeistig bestimmte Aufgeregtheiten. In diesen Arbeiten, durchweg auf schwerem Papier, befeuchtet, zerknittert und wieder geglättet, wird der Grundsatz sichtbar, Strömungen und Trends erst einmal einsinken zu lassen, sie zu analysieren, um ihnen dann entsprechend entgegentreten zu können. Bis 1983 war seine drei Jahre andauernde Antwort auf die ungestüme Gegenständlichkeit eine Figuration, die der Strategie der »bedeutungslosen Bilder« von Dubuffet entlehnt sein könnte: Porträts an der »Grenze zum Nicht-Mehr-Gemälde«, narrative Expressionen von Menschen, wie der Franzose sie mochte, solche nämliche, »die einen Stern oder einen Strauch oder auch die Karte eines Flußbetts quer über dem Gesicht haben«. So, wie Dubuffet der »Griechenkram« nicht interessierte, langweilte sich Romain Finke beim Anblick der grellfarbigen MythosdarstelIungen der achtziger Jahre. Seine Figuren ›Hinarks‹ oder ›Big Mama‹ werden nur noch von den zerfranzten Rändern des Rampenlichts gesellschaftlichen Interesses getroffen. Entsprechend zeigt er seine Kaspar Hauser': nicht mystifizierend in den leuchtenden Farben nächtlichen Plastik-Glamours, sondern in reduziertem Ocker oder in einem Rot, das am verlöschen ist. Seit 1984 schlägt Finke den Weg zur difinitiven Abstraktion ein. Sein ›Rotkopf‹ hat kaum mehr Gesicht, das noch vorherrschende Ziegelrot ist am Erkalten. Bei der ›Doppelfigur‹ fängt der Schwerpunkt Kopf den Blick ein, die schwarz-grauen Körperkonturen lösen sich nach unten auf wie zufällig zerfließende Farbströme: Das Bedeutungsschwangere des Bauchdenkens unserer wendigen Jahre verliert zugungsten der ihm gebührenden Transparenz; die Linien werden porös, Farbe demonstriert nicht die Macht eines reklameüberfluteten Denkens. Und je reduzierter er mit Farben und Formen umgeht, um so vielfältiger sind die Materialien: verschiedene Papiere. Krepp, Sand, Erde, Acryl, Gouache. Graphit und Tusche.

Allerdings artikuliert sich Finkes Arbeit nicht als eine absolutistische Antwort auf die vorherrschende Malerei der letzten Zeit. Er frönt nicht schierem Intellektualismus. Seine Gemälde haben durchaus etwas Gläubiges, wobei die Denkmatritze keinesfalls ›gottgefertigt‹ ist. Der Hintergrund ist eher anarchisch bestimmt: der Glaube an das Gute im Individuum. Und da spielt das Gefühl zwar keine entscheidende, aber doch eine wichtige Rolle. Evident wird das im Zyklus ›Sappho‹, mit dem Finke sich der semantischen Malerei nähert. Bei dem vogelähnlichen Gemälde ›Sappho Il‹ entledigt sich der Kopf nahezu aller Farben, die Flügel flattern ekstatisch, und die Bauch-Rücken-Partie füllt sich gelb-bräunlich, aus dem Körper drängt lavafarbenes Rot.

Finkes Malerei bezieht ihre Kraft nicht aus dem dröhnenden No-Future-Schrei, sondern aus einem geduldigen Intellekt.

Aus: K Kunstzeitschrift, Heft 1. März, hrsg. v. Manfred Schneckenburger, Georg Westermann-Verlag GmbH, Braunschweig 1985

Die Photographie oben entspricht nicht dem im Heft abgedruckten Orginal. Dort befand sich eine Schwarz-weiß-Abbildung von ›Hinnark‹, Mischtechnik, 65 x 50 cm, die leider nicht mehr zur Verfügung steht. Hierbei handelt es sich um einen anderen (leider an der Stirn ›verblitzten‹ und farblich nur unzureichend wiedergegebenen) Kopf von Romain Finke aus dem Jahr 1984, ein Gemälde in Mischtechnik des Formats 98 x 68 cm.

© Photographie und Text: Detlef Bluemler

>> kommentieren

la chose ist das hierher umziehende Archiv von micmac.

Letzte Aktualisierung: 30.10.2015, 04:39

Zum Kommentieren bitte anmelden.

? Aktuelle Seite

? Themen

? Impressum

? Blogger.de

? Spenden

Letzte Kommentare:

/

«Das Sprechen

(micmac)

/

Christoph Rihs:

(micmac)

/

Rihs

(micmac)

/

Frühe Köpfe

(micmac)

/

Rihs' Wort-Spiel

(micmac)

/

Für eine Sprache

(micmac)

/

Ein Bild machen

(micmac)

Suche:

Alle Rechte liegen bei © micmac.

? Aktuelle Seite

? Themen

? Impressum

? Blogger.de

? Spenden

Letzte Kommentare:

/

«Das Sprechen

(micmac)

/

Christoph Rihs:

(micmac)

/

Rihs

(micmac)

/

Frühe Köpfe

(micmac)

/

Rihs' Wort-Spiel

(micmac)

/

Für eine Sprache

(micmac)

/

Ein Bild machen

(micmac)

Oktober 2009 |

||||||

Mo |

Di |

Mi |

Do |

Fr |

Sa |

So |

1 |

2 |

3 |

4 |

|||

5 |

7 |

8 |

9 |

10 |

||

12 |

13 |

14 |

16 |

17 |

18 |

|

24 |

25 |

|||||

26 |

27 |

28 |

||||

Suche:

Alle Rechte liegen bei © micmac.